Rupture du ligament croisé crânial : comment l'aborder en pratique généraliste ?

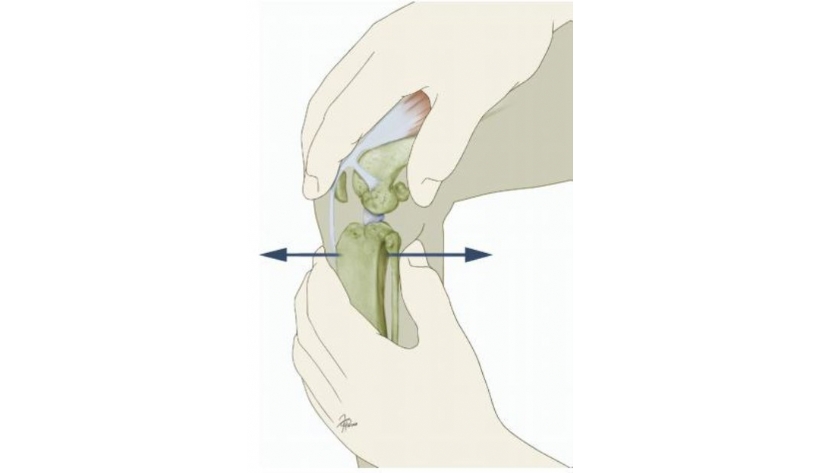

Réalisation du test du tiroir direct (d'après Canapp, 2007) - Pour un genou gauche : la main droite est placée sur l'extrémité distale du fémur, avec l'index sur la patella et le pouce sur l'os sésamoïde latéral, tandis que la main gauche s

© D.R.

Publi-rédactionnel

Chaque mois, le Dr Aymeric Mauverou, consultant expert Agria Assurance pour animaux, vous présente un cas pratique. Ce mois-ci, nous nous intéressons à l'abord en pratique généraliste de la rupture du ligament croisé crânial.

La rupture du ligament croisé crânial (RLCCr) est une pathologie rencontrée couramment en médecine vétérinaire, en particulier chez le chien. Cette affection peut parfois représenter un défi pour le généraliste car, si sa présentation clinique est souvent évocatrice, son diagnostic, ainsi que la décision opératoire prise avec le propriétaire semblent parfois difficiles.

Les compétences orthopédiques nécessaires orienteront généralement le praticien vers un spécialiste. L'objectif de cette communication est de rappeler les éléments cliniques essentiels et les clés pour établir le diagnostic et orienter le propriétaire vers la solution (chirurgicale ou non) la plus adaptée avec confiance.

Définitions

La RLCCr est la cause la plus fréquente de boiterie postérieure chez le chien de tout gabarit. Elle est bien moins fréquente chez le chat, faisant le plus souvent suite à un traumatisme (accident ou chute).

Un certain nombre de prédispositions (race, âge, score corporel, maladie intercurrente) existent et peuvent également orienter le clinicien.

Chez le chien, il existe deux grandes causes de RLCCr :

- la rupture traumatique (ou aiguë) : d'apparition brutale, le ligament se rompt suite à un appui et à une rotation interne excessive ; cette rupture s'accompagne d'une boiterie aiguë, sévère, avec défaut d'appui visible à distance sur l'animal ; la plupart du temps, celle-ci sera le motif de consultation ;

- la rupture partielle (ou chronique) : les fibres ligamentaires se rompent progressivement, provoquant une inflammation marquée du grasset, ainsi que le développement progressif d'ostéo-arthrose ; la boiterie sera alors souvent plus aléatoire (à l'effort ou après le repos) et de plus faible intensité ; l'évolution naturelle sera à terme la rupture complète, entraînant les symptômes d'une rupture traumatique.

De la salle d'attente au diagnostic clinique

Préalablement à l'examen orthopédique, un examen général de l'animal est nécessaire.

Examen à distance

Chez le chien, il faut débuter en regardant le chien marcher et trotter en extérieur sur quelques dizaines de mètres. Il faut identifier et grader clairement la boiterie et s'assurer que le chien ne présente pas une autre atteinte (boiterie d'un membre antérieur, ataxie ou parésie par exemple).

Examen rapproché

L'examen du membre atteint doit être minutieux et complet. Palper et manipuler (flexions, extensions, pressions) toutes les articulations en partant des doigts jusqu'à l'articulation coxo-fémorale est nécessaire. Il est possible de commencer l'examen par le membre controlatéral afin de limiter les réactions anormales liées à la douleur de l'animal.

Lors de rupture, aiguë, l'examen du grasset est souvent anormal (douleur, gonflement, chaleur, craquements), alors que lors de rupture chronique ou partielle, le genou peut sembler normal, avec toutefois régulièrement une amyotrophie secondaire facilement observable sur les muscles de la cuisse.

Examen dynamique

Le test de référence pour le diagnostic de RLCCr est le signe du tiroir direct ou indirect (voir illustrations).

Le ligament croisé crânial empêche principalement le déplacement crânial du tibia par rapport au fémur lors de la marche ou de la mise en contrainte du grasset.

Le signe du tiroir direct consiste à manuellement exercer un mouvement d'avancement du tibia, en le plaçant en position physiologique par rapport au fémur. En cas de rupture complète, le tibia se déplacera ainsi significativement et le test sera considéré comme positif. Le test doit être également réalisé en position fléchie et en extension. Ce test pourra s'avérer négatif lors de rupture partielle.

Le signe du tiroir indirect reproduit la mise en contrainte du genou lors de la marche et limite la manipulation directe du genou sur un animal très algique. L'avancement du tibia par rapport au fémur sera présent et marqué lors de rupture complète, plus ou moins important lors de rupture partielle

La réalisation de ces tests sur les deux grassets est indispensable afin de comparer le niveau de laxité et d'instabilité des genoux, surtout en cas de suspicion de rupture partielle.

Chez le chat, espèce présentant une laxité ligamentaire naturellement plus importante que le chien, ce point est particulièrement important. La rupture étant régulièrement traumatique dans cette espèce, l'avancement obtenu doit être marqué et sans résistance pour être significatif.

La musculature importante, la douleur ou la non coopération de l'animal peuvent amener à réaliser ces tests sous tranquillisation poussée ou anesthésie. Leur réalisation devenant bien plus aisée, leur sensibilité diagnostique augmente de manière importante. Ils seront alors couplés aux radiographies et peuvent être raisonnablement différés si besoin.

A ce stade, il ne faut pas hésiter à expliquer clairement au propriétaire le fonctionnement du genou en vulgarisant votre discours si nécessaire. Il faut parler de l'os de la cuisse (fémur), de la rotule et de l'os de la jambe (tibia) en reprenant le rôle du ligament croisé antérieur.

Vous munir d'une maquette du grasset permettra au propriétaire de visualiser correctement et de comprendre le signe du tiroir que vous souhaitez mettre en évidence. Cela facilitera votre prescription de radiographie et d'examen sous sédation.

En salle de radiographie

L'examen radiographique du grasset, dans ce contexte (douleur en particulier), doit être réalisé sous tranquillisation. Il est nécessaire, même si le signe du tiroir a été franc lors de l'examen.

En plus de valider le diagnostic, il permet également d'évaluer la présence d'atteintes arthrosiques, de s'assurer de l'absence d'autres lésions (fracture, tumeur osseuse, ostéochondrite), ainsi que de fournir à l'orthopédiste, le cas échéant, un support de prise de mesures fiables.

Les ligaments croisés n'étant pas observables radiographiquement, les signes radiographiques sont secondaires. La radiographie de profil, fémur perpendiculaire au tibia, permettra de visualiser :

- un gonflement des tissus mous autour du grasset,

- un avancement du tibia par rapport au fémur,

- un épanchement intra-articulaire.

Afin d'apporter un maximum d'informations, l'examen radiographique de profil doit être réalisé en position dynamique (genou à 90°, compression tibiale comme pour un test du tiroir indirect) avec le jarret apparent (prise de mesure pour le chirurgien) et complété d'une vue de face en extension.

Prise en charge initiale et options thérapeutiques

Les traitements initiaux en consultation visent à limiter la douleur de l'animal à l'aide d'anti-inflammatoires et anti-douleurs si besoin.

Le traitement médical conservateur est rarement recommandé. Il peut être envisagé sur des animaux légers (moins de 10 kg) et/ou âgés, atteints de pathologies concomitantes pouvant rendre l'anesthésie et le post-opératoire délicats.

Il est important de bien prévenir le propriétaire que l'arthrose va se développer et que le recours à des traitements chroniques sera certainement obligatoire pour le confort de l'animal.

Si le propriétaire fait le choix d'un traitement médical pour des raisons financières, il est important d'aborder les deux options sur du long terme.

Le traitement chirurgical est à conseiller en première intention sur tous les animaux. De nombreuses techniques ont été décrites. Les orthopédistes réalisent principalement deux techniques :

- la technique extra-capsulaire qui vise à rétablir la stabilité du grasset en mimant un nouveau ligament à l'aide d'une prothèse synthétique ; cette technique a l'avantage d'être assez rapide et moins onéreuse que la pose d'une plaque ; en revanche, elle convient difficilement aux animaux de plus de 10 ou 15 kg chez qui le poids important mis sur l'articulation du grasset provoque rapidement une rupture de la prothèse ;

- la technique d'ostéotomie et nivellement du plateau tibial (TPLO) qui vise à modifier la biomécanique et la géométrie du grasset de façon à se passer de l'utilité du ligament croisé antérieur ; cette technique nécessite une coupe de l'os tibial (ostéotomie) permettant de faire pivoter le fragment proximal pour corriger la pente tibiale (nivellement du plateau tibial) ; ce fragment est ensuite fixé au reste de l'os par une plaque ; elle est plus onéreuse et plus invasive que la précédente mais, pour autant, le taux de complications est moindre et elle peut être réalisée sur tous les gabarits de chiens ; il est à noter qu'avec cette technique, il persistera toujours un signe du tiroir direct (rien ne s'oppose à l'avancement du tibia manuellement) ; en revanche, le signe indirect ne sera plus présent, tout comme le déplacement crânial du tibia lors de l'appui physiologique de l'animal. ■