Révolution de la physiopathologie des douleurs chroniques

Samedi 20 Novembre 2021 Anesthésie Douleur 42362© Zoetis

Prétendre décrire tous les processus physiopathologiques considérés comme impliqués dans les différents syndromes douloureux chroniques serait utopique tellement les travaux fondamentaux sont nombreux et variés.

Le nombre de publications sur le sujet référencées dans PubMed (recherche avec les mots «pathophysiology of chronic pain») est en constante augmentation depuis trois décennies (24 546 articles parus du 1er janvier 1990 au 31 Décembre 2020, avec 221 articles en 1990 et respectivement 1 746, 1 702 et 1 313 en 2018, 2019 et 2020).

Parmi ces publications, 2 460 ont concerné des essais cliniques et 5 241 des revues.

Dans un souci synthétique, nous aborderons des données générales sur la physiopathologie des douleurs chroniques dominée par trois phénomènes se produisant simultanément ou séquentiellement :

- une augmentation de l'excitabilité neuronale ;

- une réorganisation structurale au sein du système nerveux ;

- la réduction des contrôles inhibiteurs de la transmission du message « douloureux ».

A partir de l'exemple de la douleur arthrosique, nous évoquerons ensuite des mécanismes plus intimes à l'échelle cellulaire et moléculaire, intégrant de nouveaux concepts physiopathologiques.

Augmentation de l'excitabilité neuronale et réorganisation structurale au sein du système nerveux

La physiopathologie de la douleur chronique 11,12 est liée pour les douleurs nociceptives et neuropathiques (prévalence d'environ 6 à 7 % de la population humaine adulte 13) à l'existence de lésions tissulaires suffisamment maintenues dans le temps pour induire des changements fonctionnels et histologiques du système nerveux.

Ces changements sont, pour partie, liés à la plasticité du système nerveux 14.

On peut ainsi observer la capacité des neurones à réagir aux modifications de l'environnement en adaptant leur fonctionnement et leur capacité de synthèse moléculaire et en modifiant leur architecture cellulaire (germination neuronale par exemple) 11.

On constate aussi une implication majeure des cellules gliales, dans un rôle qui ne se limite donc pas au rôle de soutien et d'apport nutritionnel habituellement reconnu mais qui concerne la modulation du fonctionnement neuronal 15.

Cette neuroplasticité est également à l'origine des troubles observés dans les douleurs dites nociplastiques (cette appellation récente de douleurs qualifiées antérieurement de " dysfonctionnelles "). Il n'y a pas ici d'identification de lésion tissulaire patente alors que la plainte douloureuse est présente (fibromyalgie et syndrome de l'intestin irritable, par exemple).

Si cette neuroplasticité est connue comme un élément clé des capacités d'apprentissage, elle peut donc ici avoir une conséquence péjorative en participant à la chronicisation de la douleur.

Les changements neuroplastiques sont nombreux et complexes et peuvent se manifester à la périphérie dans les nocicepteurs et dans différentes structures du système nerveux central (SNC). Ainsi, par exemple, des lésions tissulaires périphériques, secondaires à un traumatisme, sont sources d'inflammation qui s'accompagne d'un cortège neurochimique très dense et varié, la « soupe inflammatoire », qui active puis sensibilise les nocicepteurs. Ceux-ci réagissent alors, de façon excessive, à un stimulus nociceptif (hyperalgésie) voire à un stimulus non nociceptif (allodynie). Ces excès (de nociception), qui se traduisent par des volées de potentiels d'action, induisent une adaptation/réaction du système nerveux qui va conduire à une sensibilisation centrale 16.

Cette réaction pourra se traduire, par exemple, par une augmentation de la synthèse protéique de neuromédiateurs pro-algiques, dès le noyau des neurones des fibres afférentes primaires, source d'entretien de la sensibilisation périphérique et centrale 17,18.

Au niveau spinal, la sensibilisation centrale secondaire à l'excès de nociception est due à :

- l'activation de récepteurs spinaux (NMDA, par exemple), source de dépolarisation maintenue des neurones de projection cérébrale ;

- à la mobilisation de cellules gliales, source d'activation neuronale prolongée via la libération de médiateurs ;

- à la perte de systèmes de contrôle segmentaire inhibiteur.

Mais au-delà du niveau spinal, cette sensibilisation centrale se traduit par une mobilisation de structures supra-spinales diverses, avec des modifications de leur connectivité. Au-delà de la perception de la douleur, ceci fait le lit du caractère pluridimensionnel de la douleur chronique (dimensions affectivo-émotionnelles, cognitives...), voire des comorbidités (anxiété, dépression...).

Réduction des contrôles inhibiteurs de la transmission du message « douloureux » et douleurs neuropathiques

L'origine du trouble est ici une lésion du système nerveux périphérique SNP (post-zona, diabète, chimiothérapie...) ou central (accidents vasculaires cérébraux...) qui peut, au moins au départ, dans certains cas, s'accompagner d'une inflammation.

Mais la lésion neuronale, par exemple dans le cadre des douleurs neuropathiques périphériques, est, au-delà des conséquences locales (surexpression de canaux ioniques, germination neuronale...), source de réactions du SNC. Celles-ci sont à l'origine de certaines des modifications physiopathologiques décrites ci-dessus (sensibilisation centrale) avec souvent une atteinte des systèmes de contrôle inhibiteur de la transmission du message douloureux.

Ces contrôles inhibiteurs peuvent être spinaux et impliquer également des centres nerveux supra-spinaux qui viennent par des voies descendantes bulbospinales freiner la transmission médullaire du message douloureux. Mais les contrôles peuvent aussi s'exercer dans différentes structures cérébrales (réunies dans la « matrice douleur ») connectées entre elles.

De telles connexions, potentiellement remaniées, expliquent les capacités de modulation et de perception de la douleur par les fonctions supérieures. Elles nous font comprendre aussi les réactions comportementales propres à chacun face à la douleur chronique et l'existence de co-morbidités.

Ces structures centrales sont également impliquées dans la physiopathologie des douleurs nociplastiques, qui reste néanmoins à mieux explorer, mais pour lesquelles, nous l'avons évoqué plus haut, la neuroplasticité du système nerveux et la sensibilisation centrale sont des éléments clés.

Analyse à l'échelle moléculaire

La physiopathologie des DCs devient encore plus complexe si le niveau d'analyse est moléculaire. Il existe en effet une multiplicité d'acteurs impliqués, une diversité potentielle de leurs cibles et de leurs effets et une complexité de la signalisation cellulaire. Les différents types de douleurs évoqués n'échappent pas à cette complexité.

Nous allons traiter ici un aspect moléculaire de la physiopathologie de la douleur arthrosique, source de progrès (cf.fig. 1).

La dégénérescence du cartilage est le phénomène initial dans l'arthrose. Cette altération réduit son rôle d'absorption des chocs et de transmission des pressions. Ainsi l'os sous-chondral subit une hyperpression qui active les nocicepteurs présents dans l'articulation et qui sont sensibles aux stimuli mécaniques 19.

Par ailleurs, les débris cartilagineux et osseux induits pénètrent dans la cavité articulaire et entraînent une inflammation de la membrane synoviale. Cette inflammation locale (et les chondrocytes altérés) induit, via la libération de médiateurs pro-algiques, un abaissement des seuils de sensibilité mécanique et une sensibilisation périphérique des nocicepteurs qui conduiront à une sensibilisation centrale 20.

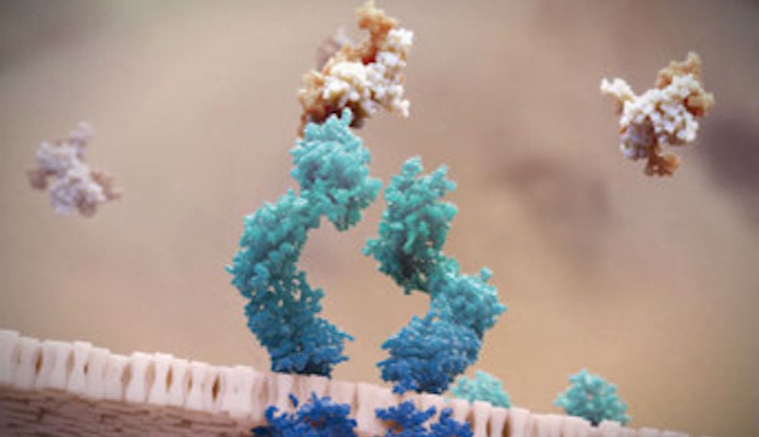

Le NGF (Nerve Growth Factor - facteur de croissance neuronale) 4,21,22 est un des médiateurs libérés dans l'articulation ; ses taux synoviaux sont augmentés chez les patients arthrosiques 23 et des arguments thérapeutiques valident son rôle physiopathologique.

Le NGF agit sur un récepteur appelé TrkA prioritairement localisé en périphérie (cf. encadré 1).

L'activation du récepteur TrkA, qui pourrait être présent sur les cellules immunitaires, semblerait pouvoir entraîner une libération accrue par ces cellules d'agents pro-algiques (histamine, sérotonine, ions H+, NGF lui-même...) 24.

Le NGF va également se fixer sur le récepteur TrkA des nocicepteurs (40 % des nocicepteurs possèdent ce récepteur), ce qui entraîne leur activation et sensibilisation (à court terme) à différents stimuli, mécaniques par exemple. Il forme, par ailleurs, un complexe avec ce récepteur. Ce complexe va pénétrer dans le nocicepteur/fibre afférente et atteindre le ganglion spinal où il va induire au sein du noyau neuronal une modification de la transcription de plusieurs gènes induisant une augmentation de la synthèse protéique (surexpression) de récepteurs, canaux ioniques et médiateurs dont par exemple la substance P (SP) ou le peptide relié au gène calcitonine (Calcitonin Gene-Related Peptide - CGRP). Les conséquences fonctionnelles de ces modifications transcriptionnelles apparaissent à long terme, plusieurs heures ou jours.

Compte tenu de la structure en T des neurones de ces fibres afférentes primaires, la SP et le CGRP se dirigeront soit vers la corne postérieure de la moelle épinière, soit vers la terminaison articulaire des fibres. Cette double migration participe respectivement à une augmentation de la transmission synaptique de l'influx nerveux qui permet d'entretenir la sensibilisation centrale et à une inflammation dite neurogène (car due à des médiateurs provenant des neurones) qui participera à la sensibilisation périphérique 4(cf. fig. 2).

Ces effets du NGF sont amplifiés par son rôle sur la germination neuronale (due à l'impact du NGF sur l'expression de gènes impliqués dans la croissance neuronale) qui se produit au niveau articulaire (responsable de l'apparition de terminaisons nerveuses dans le cartilage lésé, alors que le cartilage sain n'est pas innervé), du ganglion spinal et de la corne postérieure de la moelle épinière (cf. fig. 3).

Ce phénomène contribue à amplifier la détection et la transmission du signal douloureux.

Ainsi le NGF joue un rôle majeur d'activation/sensibilisation des nocicepteurs et de maintien de la douleur arthrosique, participant grandement à la fois à la sensibilisation périphérique et centrale, phénomènes observés chez les patients atteints de douleur arthrosique (respectivement hypersensibilité de l'articulation atteinte et hypersensibilité controlatérale de l'articulation saine) 25.

Ces différents rôles du NGF justifient de proposer des outils pharmacologiques pour en réduire son impact sur les douleurs arthrosiques.

C'est le cas des biothérapies anti-NGF évoquées dans cet article.