Les processus évolutifs humains ont induit l'Anthropocène et pourraient nous empêcher d'en sortir

Samedi 20 Avril 2024 Biodiversité-Faune sauvage 50537© Pascale Bradier-Girardeau

Hélène SOUBELET

« Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami : dans un monde entièrement fait pour l'homme,

il se pourrait bien qu'il n'y eût pas de place non plus pour l'homme ». La lettre à l'éléphant - Romain Gary (1968)

Des chercheurs américains, hongrois et allemands ont publié un article fascinant (Waring et al., 2023) sur les caractéristiques sélectionnées par l'évolution humaine qui pourraient nuire à notre capacité collective à sortir des crises combinées de l'érosion de la biodiversité, du changement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles.

L'hypothèse des auteurs est que l'évolution humaine de ses racines évolutives, il y a des millions d'années, à sa dynamique actuelle, est une situation unique, conséquence de notre évolution génétique et culturelle qui a sélectionné des traits qui expliquent la domination humaine sur la biosphère.

La publication précise que nous avons été sélectionnés sur plusieurs capacités, en particulier, la structure et les relations entre les groupes humains basées sur la compétition, l'efficacité d'extraction des ressources naturelles, l'efficacité de transformation des écosystèmes, l'efficacité de la transmission des héritages culturels pour s'adapter.

Un cliquet évolutif en faveur de l'évolution culturelle s'est alors produit et a créé les puissants groupes créateurs de niches qui dominent l'activité humaine aujourd'hui et génèrent des impacts à l'échelle mondiale.

Cette étude est intéressante, car les recherches sur les impacts environnementaux de l'activité humaine ont largement négligé le rôle de l'évolution humaine et donc l'intégration de notre histoire évolutive dans la compréhension des mécanismes d'impact sur la biodiversité. Cet article en décrypte les principaux messages.

La relation entre la culture humaine et notre évolution

Avant l'acquisition des capacités culturelles et linguistiques, les impacts des humains n'étaient pas sensiblement différents de ceux des autres grands primates. Puis, des adaptations successives ont permis l'expansion humaine. Dans notre cas, l'évolution biologique a sélectionné les groupes culturels humains les plus efficaces dans l'exploitation des ressources naturelles, à des échelles toujours plus grandes. L'hypothèse est ici que la culture a renforcé et consolidé cette sélection. Or notre culture, comme le montre la plateforme intergouvernementale scientifique et politique, dans une évaluation publiée en 2022 (voir DT n°198-199 d'octobre 2022), est centrale dans notre rapport à la nature et au vivant.

Les humains établissent facilement des liens de coopération : ceux-ci semblent avoir également été sélectionnés au cours de l'évolution. Cette coopération est souvent couplée à une transmission culturelle incluant le partage de la langue et des traditions et même à la formation de nouvelles unités sociales à une plus grande échelle.

Ces interactions à distance entre groupes jouent, en retour, un rôle dans la gestion des ressources naturelles et l'exploitation de l'environnement.

Les auteurs de cette publication proposent que le phénomène explicatif des impacts anthropiques puisse être les transitions évolutives humaines et, en particulier, l'émergence de transmissions culturelles dans la lignée Homo, par exemple, la chasse coopérative, l'élevage, la pêche et l'agriculture puis, plus récemment, les réseaux commerciaux, les alliances, les traités militaires.

L'hypothèse s'appuie sur le postulat que l'évolution humaine est passée d'un héritage évolutif génétique à un héritage évolutif culturel, car l'héritage culturel est plus rapide et plus adaptable que l'héritage génétique et a donc pris le pas sur ce dernier.

Ce cliquet évolutif requiert la constitution et le renforcement de groupes humains avec des relations sociales qui évoluent et participent à la sélection évolutive culturelle de façon de plus en plus importante par rapport à la sélection génétique.

Le lien entre notre évolution culturelle et les impacts anthropiques reste néanmoins complexe et plusieurs questions se posent :

- est-ce que la culture humaine a été le facteur principal de l'anthropisation de la Terre ?

- est-ce que la culture humaine, via la collaboration, est la clé pour arriver à créer des conditions d'usage soutenable du vivant dans les limites de la planète ?

- est-ce que finalement l'évolution culturelle ne serait pas, à la fois, la cause du problème et sa solution ?

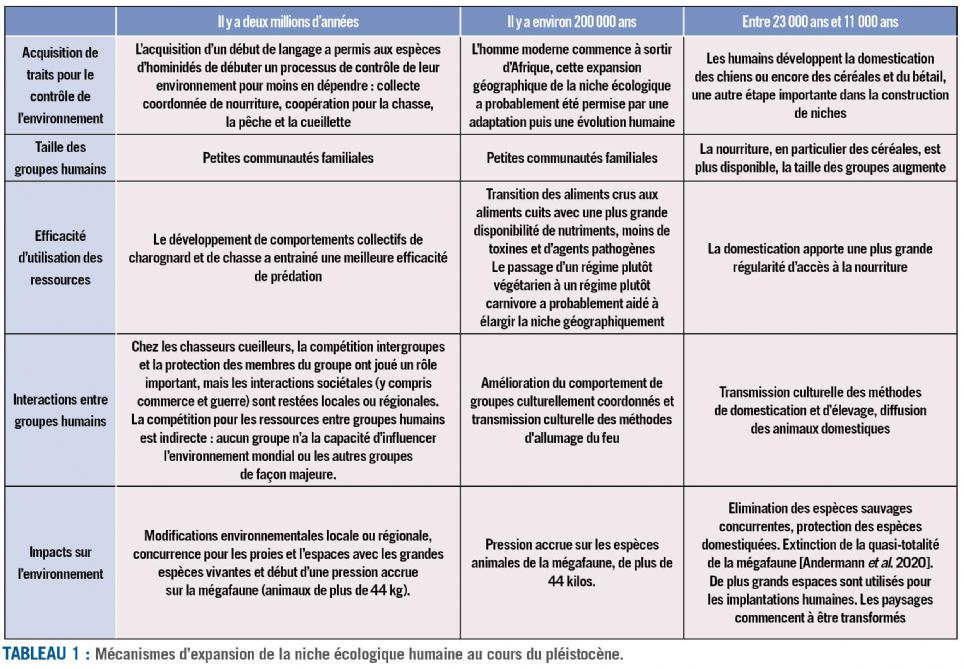

L'évolution de la niche écologique humaine

Les organismes vivants, de la bactérie à la baleine, en passant par les arbres, modifient leur environnement pour le rendre plus favorable. Ce processus est connu sous le nom de construction de niche (la niche étant l'ensemble des conditions environnementales, biologiques, physiques, chimiques, dans lesquelles une espèce peut survivre et se reproduire à un rythme permettant de maintenir sa population).

Jusqu'à aujourd'hui, les humains se sont révélés particulièrement efficaces dans la création de niches et l'adaptation aux conditions environnementales. Chez Homo sapiens, ce processus est aussi le résultat d'une accumulation d'adaptation culturelle ayant permis une modification concertée de l'environnement pour augmenter l'efficacité d'extraction des ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle la construction de niches culturelles.

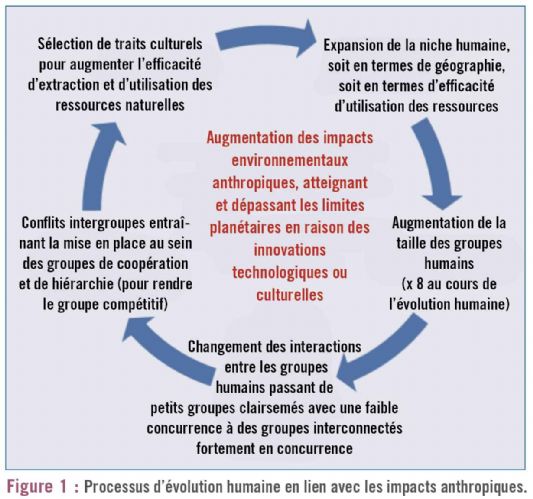

Au cours de l'histoire de l'évolution humaine, notre capacité de construction de niches a changé de façon spectaculaire du primate à l'homme moderne qui est aujourd'hui un constructeur de niches à l'échelle planétaire, affectant presque tous les aspects de l'écologie, de l'évolution et des dynamiques éco évolutives du monde vivant. À mesure que les adaptations culturelles pour la construction de niches se sont accumulées au cours de l'histoire de l'évolution humaine, l'ampleur et l'intensité des impacts humains sur l'environnement se sont accrus avec pour causes et pour conséquences plusieurs processus interconnectés (cf. fig. 1), en particulier, augmentation de l'efficacité d'extraction des ressources naturelles et augmentation de la connexion, de la taille et de la concurrence entre les groupes humains. Ce processus évolutif basé sur l'adaptation culturelle pour améliorer l'efficacité ou la structure sociétale, est très efficace et a permis de dépasser régulièrement des situations de rareté des ressources ou de limites technologiques.

Un exemple est l'invention de l'agriculture qui a permis de continuer à augmenter la population humaine dans un contexte où les ressources sauvages auraient pu être le facteur limitant de notre expansion démographique. La chasse à la baleine est un autre exemple ou des innovations technologiques, après avoir presque causé la disparition des baleines, ont permis de se passer, pour la plupart des groupes humains, de cette ressource (devenue de toute façon trop rare pour que son exploitation soit rentable). Dans un second temps, la majorité des groupes humains ont coopéré pour protéger les baleines par des traités limitant leur chasse au niveau mondial.

Chronologie de l'évolution humaine en lien avec l'expansion de nos niches écologiques

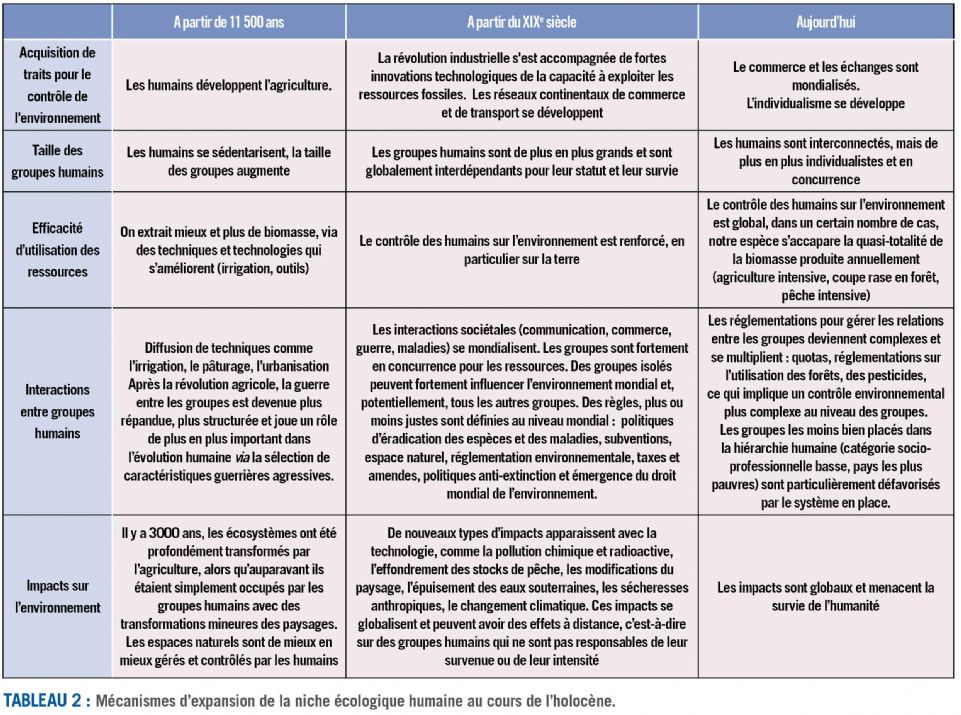

La compétition mondiale, pour des ressources toujours plus restreintes, accélère la sélection de traits culturels de concurrence directe et de conflits. Cette voie est celle qui a été suivie depuis l'apparition de notre espèce, mais aujourd'hui, elle pose problème, car les groupes humains sont plus grands, l'exploitation des ressources a dépassé les limites de la soutenabilité, les conflits sont inévitables. Cette voie entraînera probablement un effondrement écologique global (en cours), une réorganisation de nos structures sociales et de notre façon de vivre (à moyen terme) et une extinction humaine (à long terme) due à la puissance des groupes en concurrence et à des rétroactions de sélection qui vont favoriser les traits agressifs et expansionnistes et des technologies destructrices. L'anthropocène pourrait devenir une trappe évolutive pour l'humanité et nous devrions probablement essayer d'en sortir quel qu'en soit le prix. Les tableaux 1 et 2 présentent quelques étapes des constructions de niches humaines.

Les sociétés peuvent croître et proliférer ou rétrécir et mourir. Si rien n'est fait, les chercheurs estiment qu'une voie évolutive sera favorisée : la voie évolutive historique de compétition décrite plus haut.

Sortir de l'anthropocène ?

Après y être entré sans le vouloir, il nous faut à présent tenter de sortir de l'anthropocène, c'est-à-dire réussir à vivre en harmonie avec la Nature comme le spécifie l'objectif de la convention pour la diversité biologique dans son cadre mondial pour la biodiversité. Il en va de notre survie à moyen et long terme, car nous ne pouvons survivre sans les autres êtres vivants et leur extinction massive commence à nous poser problème. En effet, alors que le nombre d'humains et l'impact sur l'environnement se sont accrus, les ressources naturelles de la Terre, ont, elles, diminué depuis le début de l'histoire humaine. Ce qui suggère qu'il pourrait être impossible de maintenir notre niche écologique dans les nouvelles conditions de l'Anthropocène. Ces travaux suggèrent que les défis futurs de durabilité et de survie sont sous-estimés, car les processus qui ont orienté l'évolution humaine depuis des millions d'années sont en conflit avec l'évolution vers les traits culturels mondiaux dont nous aurions besoin. C'est donc le scénario du pire qui se dessine puisque pour en sortir il faudrait agir sur les traits évolutifs humains, sortir de la course à l'efficacité d'extraction des ressources, sortir de la compétition intergroupe et retrouver une coopération au niveau de l'espèce. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit ici d'évolution culturelle, donc l'une de celle sur laquelle nous pouvons agir le plus aisément.

Comment mettre en oeuvre la voie de la coopération ?

Dans le cas de problématiques mondiales telles que le changement climatique, la pollution, la perte de biodiversité, la gestion durable nécessiterait de nouveaux systèmes sociaux, techniques et juridiques, c'est-à-dire un groupe à l'échelle mondiale avec les traits culturels appropriés pour la gestion de l'environnement global. Pour sortir du cercle vicieux, il faudrait donc favoriser une voie de la coopération : c'est-à-dire une culture globale de contrôle des impacts environnementaux. Cette voie dépend de la mise en place d'une gouvernance globale auto organisée et d'une expansion volontaire de la coopération entre les groupes. Pour l'instant, cette voie n'a pas été favorisée par l'évolution comme vu précédemment. Nos organisations humaines actuelles ne sont adaptées qu'à des gestions de problèmes locaux et immédiats. Pour l'instant, la concurrence entre les groupes culturels exclut l'évolution de l'humanité vers une société mondiale en capacité de gérer durablement la planète.

Néanmoins, il pourrait exister des voies de sortie : des modèles théoriques, confirmés empiriquement, ont en effet montré que la sélection de groupes culturels peut générer des comportements d'utilisation durable des ressources si les groupes contrôlent les ressources territoriales. Selon cette théorie, il faudrait donc qu'un groupe culturel mondial puisse se constituer et avoir le contrôle sur les ressources mondiales avec une coopération croissante entre les sociétés.

Par ailleurs, il existe déjà des coopérations intergroupes dont il est possible de corriger les défaillances (par exemple le commerce, qu'il faudrait mieux réguler pour diminuer les externalités environnementales et sociales, aggravant la compétition entre les groupes).

De même, la sociabilité des humains est en expansion depuis l'apparition de notre espèce. Ainsi, les groupes humains peuvent aujourd'hui coopérer et partager leur culture, même en l'absence de nécessité et ce partage s'opère entre les groupes grâce aux nouvelles technologies comme les réseaux sociaux. Nous pourrions voir l'apparition d'une nouvelle identité sociale mondiale, mais cela prend du temps et nous en manquons.

Enfin, ces travaux nous montrent que l'évolution culturelle, via la compétition de groupe, est sans doute la force évolutive qui entraîne le changement adaptatif le plus pertinent dans les systèmes humains. Cela suggère, paradoxalement, que nous devons utiliser la concurrence entre les groupes pour construire la coopération souhaitée. Il existe déjà des concurrences pacifiques avec des mécanismes de régulations de conflits. Ainsi, nous pourrions construire des systèmes intentionnels, pacifiques et éthiques d'évolution culturelle compétitive pour générer des solutions permettant de faire progresser la coopération environnementale mondiale, en se basant sur des outils de coopération existants : les actions collectives pour la défense des biens communs, les conventions, les traités, la régulation des marchés, les taxes, le soutien aux innovations pour trouver des alternatives, les réglementations coercitives comme des interdictions d'usages etc. Un panel de solutions simples s'opposant aux intérêts des groupes existants peut être la seule véritable alternative à une spirale de conflits de plus en plus directs entre les groupes.

Conclusion

L'écologie scientifique est considérée comme une discipline de crise, où l'action doit être engagée en urgence, alors même que toutes les connaissances ne sont pas disponibles. Intégrer les mécanismes et les enjeux de l'évolution humaine, le rôle de la coopération et de la concurrence dans la compréhension des freins et leviers aux trajectoires de changement répond à cette urgence à agir.

Cela permet d'affiner les estimations de la probabilité de résultats catastrophiques et, in fine, de développer des orientations utiles pour l'exploration de solutions politiques durables inclusives.