Les chenilles processionnaires - Pour une meilleure gestion sanitaire

Samedi 20 Avril 2024 Focus 50527© François Moutou

Gilbert gault

L'auteur de cet article déclare ne pas avoir de lien d'intérêt avec le sujet traité.

« Je remercie Jean-Marie Gourreau de m'avoir placé sous sa férule dans les affections cutanées des herbivores domestiques et Gilles Bourdoiseau pour l'entomologie venimeuse. »

Les chenilles processionnaires sont devenues une menace grave à la santé humaine depuis que la capitale est atteinte ou contaminée et, surtout depuis qu'un décret a été publié en avril 2022 qui demande aux préfets de légiférer localement pour organiser la lutte (Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668409).

Les vétérinaires connaissent la pathologie depuis de nombreuses années en santé animale. Avec la progression de la colonisation des arbres hôtes, les entomologistes mettent en évidence des modifications du cycle biologique de ces larves irritantes en relation avec les territoires géographiques. L'extension progressive des populations de chenilles processionnaires sur l'ensemble du territoire augmente les risques d'un conflit anthropique entre faune entomologique et santé publique dont notre exercice vétérinaire est une excellente sentinelle.

L'envenimation érucique est une véritable intoxication avec des soies armées qui hébergent une protéine nécrosante, la thaumetopoéine.

Chez les animaux, à la différence des humains, aucun phénomène allergique potentiellement aggravant n'est correctement documenté.

DESCRIPTION DES ATTEINTES

Toutes les espèces mammaliennes semblent sensibles. Les centres antipoisons vétérinaires français (Nantes et Lyon) recensent surtout des cas chez les chiens (91,9 %) et les chats (7,3 %) et les chevaux (0,6 %) (Lefebvre, 2023). Les cas chez les autres espèces sont beaucoup plus anecdotiques.

Néanmoins, une enquête ciblée avec les vétérinaires du RESPE (Réseau d'épidémio-surveillance en pathologie équine) montre que la prévalence sur le terrain est probablement très différente avec tous les cas observés en clinique ou dans les élevages de formes atténuées par rapport aux cas référencés tant aux centres antipoisons que dans les services d'urgence (Pouzot-Nevorel, 2017 et 2018)

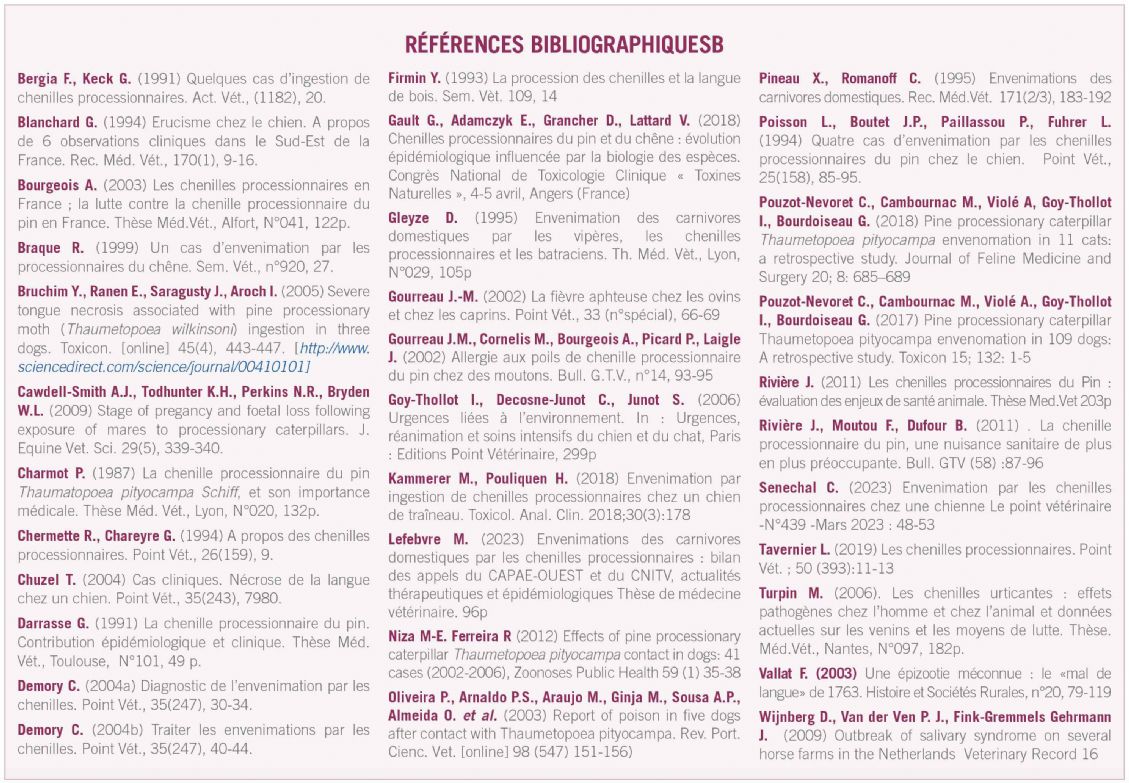

Les voies de contamination

La disponibilité des soies urticantes conditionne les voies et modes d'exposition. On est dans une approche dose dépendante de la toxicité locale, plus la densité et la quantité de soies est importante, plus l'intensité de l'urtication/inflammation sera importante.

Les envenimations peuvent toucher les mammifères essentiellement. Les oiseaux semblent, par leur bec et tractus digestif kératinisé, peu sensibles à l'action des soies urticantes et leur permet d'être prédateurs des chenilles, même pendant leur stade urticant. Ainsi, des cas ont été cités à la fois chez des mammifères de compagnie et de loisirs (chiens, chats, chevaux) que chez les animaux de rente (bovins, ovins, caprins, porcins).

Diverses études citées par Rivière, 2011 (Charmot, 1987 ; Darrasse, 1991 ; Gleyze, 1995 ; Pineau et Romanoff, 1995 ; Pineau, 1999 ; Scheiner, 2003 ; Turpin, 2006) rapportent que le chien est, de loin, l'espèce la plus touchée par les envenimations.

Le chien au comportement exploratoire, généralement par léchage, se contamine à l'occasion d'une promenade en forêt ou dans les parcs publics et privés. Il s'intéresse au phénomène curieux de la procession des chenilles, mais il peut également entrer en contact avec des éléments souillés par des poils urticants ou des cocons (Chermette et Chareyre, 1994, cité par Rivière, 2011).

Au contraire, le chat, plus méfiant, est rarement en contact avec les chenilles (l'exploration buccale est moins développée chez l'espèce féline au profit du tapotement ludique par les pattes avant).

Le mode de contamination des animaux (cf. tableau 1) dépend de leur mode de vie et de leur comportement (Charmot, 1987).

- L'exploration buccale des chiens, souvent jeunes, curieux lorsqu'ils jouent avec les chenilles (chiens de terriers ou de chasse qui croisent ces processions en action forestière).

- La préhension de fourrage contaminé par les soies abandonnées dans l'herbe ou végétaux de prairies naturelles par les herbivores lorsqu'ils broutent. Une exposition est également possible par du foin contaminé par dispersion aéroportée des soies lors de stockage à proximité d'arbres hébergeant des colonies de chenilles.

- Le fouissement par les porcs ou des sangliers lorsqu'ils retournent la terre à la recherche de glands et de racines.

Les chenilles responsables

Du mode de contamination découle la localisation des lésions, préférentiellement faciales et surtout buccales. Les autres lésions locales sont plus rares, mais des atteintes oculaires, respiratoires et digestives peuvent néanmoins être observées, parfois associées à des troubles généraux.

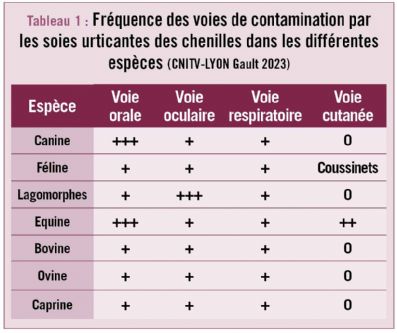

- Les Chenilles Processionnaires du Pin (CPP) (cf. fig. 1)

Leur passage au sol au stade larvaire urticant expose au risque de contact direct avec les animaux domestiques et sauvages. L'exposition peut résulter d'un contact direct avec les soies urticantes portées par les chenilles ou avec celles abandonnées sur le chemin de leur procession. Quelques cas d'exposition par un vecteur alimentaire souillé sont ponctuellement décrits (Gault, 2018).

Chez les chevaux (cf. photo 1), les symptomes suivants ont été observés : congestion de la langue, coliques et urticaire étendue. D'après les observations de Darrasse (1991), le prurit est parfois intense et peut conduire à une auto-mutilation : « ainsi, une jument, afin de soulager l'urticaire des flancs, se donnait fréquemment des coups de sabots sur l'abdomen ». La sudation peut également être importante (Charmot, 1987).

Chez les herbivores polygastriques, il semblerait que les ingestions de chenilles soient exceptionnelles mais que la consommation d'herbe contaminée par les soies peut être observée (cas rares) car aucune indication visuelle ou olfactive ne permet à ces animaux d'éviter l'entité pathogène (cf. photo 2).

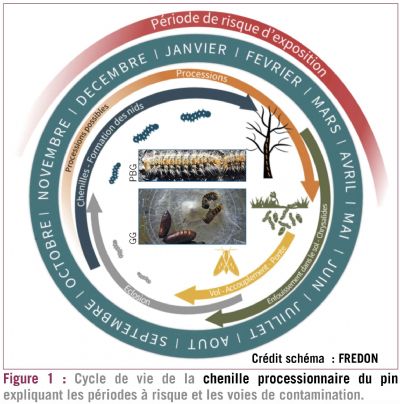

- Les Chenilles Processionnaires du Chêne (CPC) (cf. fig. 2)

Les expositions directes sont plus rares car la chenille n'a pas l'obligation de passer par le sol pour sa diapause nymphale. Le mode de contamination se fera par voie aéroportée et, de ce fait, avec une concentration plus diluée en soies.

Cela aura un effet modulateur sur la gravité des symptômes observés. Seuls les chats qui grimpent aux arbres et, essentiellement dans le grand Est, ont fait l'objet de notification d'atteintes podales (pododermatite interdigitée et hypersalivation). La présence à basse hauteur ou la chute au sol de plaques de chenilles est souvent suspectée lors d'atteinte importante de la cavité buccale avec une exposition potentielle aux CPC (seuls des chênes à feuilles caduques étaient présents dans l'environnement des animaux à une période plutôt en faveur) (Braque, 1999).

La contamination des fourrages par des stockages ou des fenaisons dans le périmètre des chênes colonisés est souvent révélé par une atteinte des humains au contact des chevaux ou des ruminants et, c'est secondairement que l'on détecte des atteintes chez les animaux, souvent assez discrètes car la quantité des soies est beaucoup plus faible que dans le cas d'une exposition directe.

- Autres chenilles urticantes

Dans le rapport de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), d'autres chenilles ont été listées comme susceptibles de provoquer des urtications chez l'homme (le bombyx disparate et la lithosie à quatre points). Les cas décrits chez l'homme sont exceptionnels et semblent non détectés chez les animaux domestiques.

Études présentant la gravité des atteintes

Le risque repose donc sur la trilogie : Ingestion, Inhalation, atteinte oculaire.

- Dans la description des cas des 109 chiens vus aux urgences de l'école vétérinaire de Lyon, l'auteure (Pouzot-Nevoret, 2017) recense une majorité d'atteinte de la langue (86 % des cas) (cf. photo 3). La langue est oedématiée dans deux cas sur trois. Les ulcérations sont observées dans un cas sur cinq. Si la nécrose à l'admission est à 16 %, elle s'installe pendant l'hospitalisation pour atteindre deux cas sur cinq. L'atteinte linguale est associée dans un cas sur deux à des atteintes labiales et gingivales. Les atteintes oculaires restent rares à 8 % et l'atteinte buccale s'accompagne de signes généraux comme les vomissements et, rarement, de la dyspnée ou de la diarrhée. L'intoxication est évolutive et la thérapeutique essaie de minorer les symptômes et de soutenir les grandes fonctions. L'action la plus efficace est la décontamination et le rinçage doux précoce.

- Pour l'étude des onze chats (Pouzot-Nevoret, 2018), le tableau est assez similaire mais montre une gravité et une prévalence atténuées. L'oedème lingual reste avec l'hypersalivation le signe d'appel (dix cas sur onze). Aucun trouble oculaire ou respiratoire n'a été observé. Dans cette étude, 72 % des chats sont des mâles et 28 % des femelles, l'âge médian est de trois ans (entre cinq mois et huit ans).

- Il manque une étude sur des cliniques généralistes pour mieux appréhender la gravité des atteintes. Car si les cas semblent graves aux urgences, la gravité diminue dans l'exercice quotidien des vétérinaires. Ainsi, aucune référence montre l'impact dans l'exercice quotidien vétérinaire (données qualitatives mais pas quantitatives).

Dans l'exemple du 21 février 2007, dans un cabinet du nord de Lyon, avec annulation des consultations et des opérations non urgentes pour prendre en charge vingt-et-un cas de chiens ayant été en contact avec soies urticantes (descente massive suite à du vent chaud du sud avec une température de 24°C détectée sur les troncs de pins), sur les 21 chiens, 17 chiens ont présenté des atteintes légères avec perte faible de substance linguale essentiellement, 3 ont eu des atteintes plus importantes et une nécrose partielle de la langue et, seul un chiot de quatre ou cinq mois a été euthanasié, la nécrose ayant atteint le frein de la langue, le pronostic était sombre et la survie obligeait une médicalisation lourde...

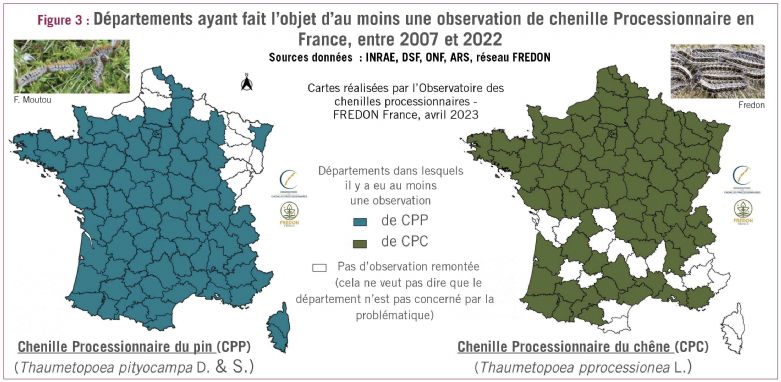

LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE

La cartographie du risque dépend de la présence des cibles arborescentes (essences parasitées par les chenilles) et de la variation des cycles biologiques des chenilles (cf. fig. 3).

Les essences parasitées par les chenilles

- La processionnaire du pin parasite prioritairement les pins (sylvestres, noirs, maritimes...) et, accidentellement, les cèdres et les épiceas. Mais ces chenilles n'ont jamais été détectées sur les vrais sapins (Abies). Il semblerait que seule la colonisation des pins permet aux chenilles de boucler leur cycle biologique et donc d'installer l'infestation dans la pérennité.

- La processionnaire du Chêne parasite les chênes à feuilles caduques (Quercus robur et Qercus petrea) et, à ce jour, elle n'a jamais été détectée sur chênes à feuilles persistantes (Qercus suber, Quercus coccinea et Q. illex). La répartition de ces chênes est plutôt méditerranéenne. Des migrations erratiques ont parfois été observées sur des hêtres (Fagus sylvatica).

La variation des cycles biologiques

Dans sa thèse, Laura Poitou 2021 écrit : « Face au changement climatique, des modifications de la distribution et de la phénologie des espèces ont été observées. La processionnaire du pin (PP) (Thaumetopoea pityocampa) est considérée comme un modèle d'étude pour comprendre l'effet du réchauffement climatique sur la distribution des espèces car sa distribution s'étend en réponse à l'augmentation des températures hivernales. L'apparition de processions précoces atypiques dans certaines régions a été observée ces dernières années. Cependant, les conséquences du changement climatique sur sa phénologie restent encore peu connues. Une meilleure compréhension des variations spatiales et temporelles de la phénologie est cruciale, non seulement pour mieux comprendre l'effet du changement climatique sur la PP, mais aussi pour optimiser les méthodes de lutte et prévenir des risques d'urtication étant donné qu'il est nécessaire pour cela de savoir quand les différents stades larvaires sont présents ».

INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES SERVICES PRÉFECTORAUX

En 2022, un décret ministériel place les deux chenilles processionnaires du chêne et du pin sur la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Ce texte impose la mise en place d'un plan de lutte par département ou par région selon l'expertise des ARS.

Le Grand Est, région la plus impactée par les chenilles processionnaires du chêne, est également de plus en plus concernée par celles du pin. En 2022, dans le cadre de la lutte contre leurs proliférations, les départements du Grand Est sont les premiers de France métropolitaine à avoir pris des arrêtés préfectoraux. En 2023, ces arrêtés préfectoraux ont été révisés suite à une concertation plus large avec les acteurs sous le pilotage de l'ARS Grand Est. Depuis le 31 juillet 2023, un nouvel arrêté préfectoral définit pour le département du Haut-Rhin les mesures de gestion afin de limiter leur impact sur la santé humaine ou atténuer leur phase de pullulation.

Les maires prennent des mesures complémentaires dans le respect de l'article L2212-2 alinéa 5 et 7 du Code Général des Collectivités Territoriales axées sur la prévention, l'information et la maîtrise du risque dans les territoires qui les concernent. De plus en plus de maires ont pris des arrêtés de police en indiquant les différentes méthodes qui permettent de minorer le risque. Une tendance comme cela a été fait pour l'ambroisie (plante allergène) est de définir localement des référents chenilles qui font remonter les informations vers le préfet et vers l'observatoire des chenilles processionnaires (d'initiative de la direction générale de la santé et opéré par la FREDON France).

La prévention et le traitement

Les différentes méthodes de maîtrise du risque

La prévention est primordiale et passe par la suppression des arbres à risque de colonisation à proximité des populations humaines et animales sensibles. Il faut impérativement utiliser la biodiversité végétale avec une palette botanique panachée pour minorer les foyers importants d'arbres monospécifiques favorables à l'installation et à la prolifération du parasite.

Le traitement curatif

- Le traitement insecticide des larves / chenilles est possible avec un insecticide biologique et uniquement sur les stades L1 à L2 (non urticants). La molécule de choix, pour sa spécificité, est le Bacillus thuringiensis, sérotype 3a3b ou kurstaki, spécifique des larves de lépidoptères...surtout utilisable sur les chenilles processionnaires du pin pour minorer les impacts sur l'entomofaune lépidoptérienne non cible (éviter chez celle du chêne).

Mais le traitement est limité à des arbres de taille inférieure à dix mètres a partir du sol et ensuite le traitement doit être aéroporté (complexe depuis la loi Labbé, 2015) sinon par drone.

Il ne faut pas utiliser d'insecticide sur les stades urticants de L3 À L5 car on induit un risque de pollution durable de l'environnement par les soies urticantes confiée à une dispersion anémologique (créé un « ennemi invisible », générateur de peurs ou d'inquiétude).

- La suppression des cocons de pin est possible sur les petits arbres et en petits nombres...mais se pose le problème de la protection des humains et de l'élimination, par les opérateurs spécialisés, des matériels contaminés.

- La pose de nichoirs pour la processionnaire du pin est conseillée car les chenilles sont des proies pour certains oiseaux dont les mésanges au moment où ces dernières sont insectivores. Cette méthode est beaucoup moins efficace sur les processionnaires du chêne (période d'abondance alimentaire et plus de juvéniles à nourrir).

- La pose de colliers captant les processions printanières n'est possible que sur les ramures de pins. Cette méthode est inefficace pour la processionnaire du chêne qui boucle son cycle sur les hôtes de la chênaie sans descendre au sol.

- L'usage dans l'avenir de phéromones sexuelles spécifiques pour induire la confusion sexuelle des mâles et l'usage du drone pourra compléter la palette des outils utilisables pour minorer l'errance des chenilles processionnaires.

- Il est important de noter les territoires d'enfouissement des processionnaires du pin dans le sol meuble et des ramures concernées par la diapause aérienne des processionnaires du chêne sur le tronc des Quercus.

CONCLUSION : LE RÔLE DU VÉTÉRINAIRE

Le rôle du vétérinaire, acteur incontournable de la santé animale, pourrait être de s'insérer dans le dispositif préfectoral, en signalant les cas et en jouant le rôle de sentinelle dans une approche « One Health ». Ce sont surtout les premiers et derniers cas qu'il est important de notifier ainsi que de documenter les périodes à risques en fonction des alea climatiques afin de mettre en place des prédictions et des alertes de processions au sol pour les processionnaires du pin et de libération des soies par les processionnaires du chêne dans les massifs arborés colonisés.

Un groupe de réflexion entre les différentes organisations techniques professionnelles du monde vétérinaire réfléchissent à proposer des signalements aisés et rapides vers des systèmes existants (RESPE par exemple pour les chevaux) ou les deux centres antipoisons vétérinaires, en faisant appel à des vétérinaires volontaires et sentinelles. L'objectif est de détecter la progression du front, l'extension des zones, l'incidence et l'intensité du signal de danger.

Les centres anti-poisons remercient les vétérinaires de leurs signalements pour faire avancer la compréhension de la bonne gestion du risque.

Le rôle du vétérinaire pourrait également d'aider à choisir les bonnes méthodes de maîtrise et d'intégration des chenilles dans l'environnement en minorant la signature environnementale des traitements dans le respect des contraintes sociétales et de la protection des santés humaine et animale et en renforçant son rôle de cheville ouvrière dans l'intégration du vivant en ville et en campagne.