Les chauves-souris meurent, les enfants aussi - une étude de cas aux États-Unis

© JB Soubelet

Hélène SOUBELET

Un chercheur de l'université de Chicago a publié en septembre 2024 un article intéressant suggérant un lien entre la disparition des chauves-souris et la mortalité humaine 1. Dans cette publication, le chercheur a étudié les effets du déclin des populations de chauves-souris dû à la propagation du syndrome du nez blanc (cf. encadré 1) dans les comtés américains touchés en comparant la quantité d'insecticides utilisés, les profits agricoles et la mortalité infantile, avant et après l'émergence ou en comparant des comtés atteints et non atteints et en fonction du temps écoulé depuis l'exposition au syndrome du nez blanc.

Cette étude s'inscrit dans un type de recherche qualifié de méthodes quasi-expérimentales qui étudient les perturbations des écosystèmes et des populations d'animaux sauvages pour évaluer ce qui est perdu en leur absence. Étant donné les limites et le coût des expérimentations de terrain, ces méthodes permettent d'obtenir des approximations en conditions réelles. La mise en oeuvre de méthodes quasi-expérimentales dans ce travail s'appuie sur des travaux antérieurs et les prolonge en combinant les connaissances et les outils de l'écologie et de l'économie pour fournir des estimations crédibles des coûts sociaux des pertes de biodiversité et des voies par lesquelles elles opèrent.

COMMENT PEUT-ON ATTRIBUER L'AUGMENTATION DE L'USAGE DES PESTICIDES À LA DISPARITION DES CHAUVES-SOURIS ?

Les chauves-souris mangent des insectes et lorsque ces insectes sont aussi des ravageurs des cultures, elles participent à leur régulation, apportant un service non négligeable aux agriculteurs.

La plupart du temps, ce genre de service, gratuit, naturel, est invisible. Il n'est pas simplement inconsidéré, il est aussi non protégé, par ignorance ou par opportunité économique. Ce n'est que lorsque ce service disparaît que les conséquences de sa disparition deviennent visibles.

Les ravageurs des cultures sont un problème important pour la productivité agricole. Aux États-Unis, il a été démontré qu'environ 13 % des cultures étaient détruites par les insectes chaque année, soit une perte de 27,6 milliards de dollars par an.

Les chauves-souris insectivores consomment 40 % et plus de leur masse corporelle en insectes chaque nuit. C'est aussi un des groupes de mammifères avec une grande taille de population et le plus grand nombre d'espèces. Elles capturent donc une grande diversité d'insectes et en grande quantité. Leur bénéfice en matière de lutte biologique contre les ravageurs a été bien documenté pour les forêts et les parcelles agricoles.

Le phénomène de régulation est dû à la prédation, mais également à un autre effet, le paysage de la peur, qui induit une diminution des interactions sociales chez les insectes. En imitant, par des signaux acoustiques, la présence des chauves-souris, une expérimentation a démontré une diminution des rencontres pour s'accoupler, des secrétions de phéromones et même de la production de larves 2.

Des études scientifiques avaient déjà montré que l'absence des chauves-souris pouvait générer une augmentation de la densité des arthropodes de 60 à 80 %, une augmentation de la croissance fongique de 66 % et une augmentation des dommages dans les champs de maïs de près de 70 % 2. La valeur du service écosystémique de régulation des ravageurs par les chauves-souris, aux États-Unis, est estimée entre 3,7 et 53 milliards de dollars par an 3.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE AMÉRICAINE

1. La mortalité des chauves-souris augmente l'usage des pesticides.

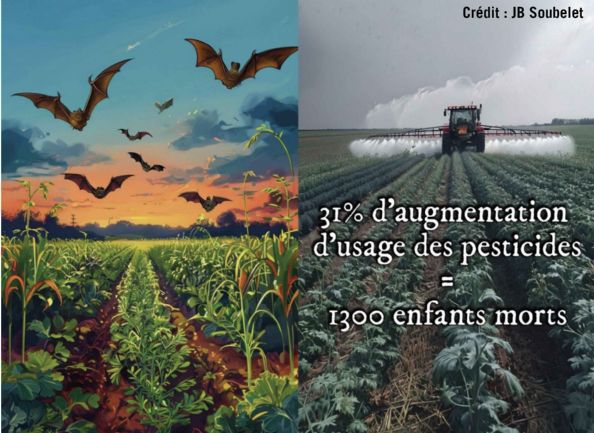

Dans tous les comtés atteints, l'utilisation d'insecticides a augmenté d'environ 1 kg au km2 dans les années suivant la détection du syndrome du nez blanc (cf. encadré 1) par rapport à l'usage dans les comtés non atteints, alors que dans les années précédant l'infection, les tendances d'usages étaient les mêmes entre les comtés considérés. Plus de cinq ans après l'exposition initiale, l'utilisation d'insecticides avait, en moyenne, augmenté de 2,7 kg/km2 après l'émergence du syndrome du nez blanc, la moyenne d'usage étant de 8 kg d'insecticides au km2, soit 31,1 % d'augmentation.

Par des analyses statistiques, l'étude montre que l'hypothèse nulle, d'absence d'effet de la maladie sur l'augmentation d'usages des insecticides a pu être rejetée avec un niveau de confiance de 95 %.

Le chercheur a également vérifié que les conditions météorologiques n'induisaient pas de biais sur les résultats.

2. La mortalité des chauves-souris augmente la mortalité infantile.

En utilisant les données de mortalité infantile annuelle par comté, le chercheur a exclu les morts dues à des accidents ou des homicides et a mis en évidence que le taux de mortalité infantile augmentait de 0,54 décès pour 1000 naissances vivantes, soit près de 8 %, après la détection du syndrome du nez blanc chez les chauves-souris. Avant la détection de la maladie, les résultats entre les comtés considérés n'étaient pas significativement différents en matière de mortalité infantile. De même, dans les comtés atteints, les années précédant le déclin des chauves-souris ne montrent pas d'augmentation préalable de la mortalité infantile. Enfin, les accidents ou homicides n'étaient ni augmentés, ni différents entre les comtés atteints ou non atteints.

Le chercheur a vérifié que les populations d'accouchées des différents comtés avaient bien des caractéristiques observables non significativement différentes et que les conditions externes, environnementales et sociales n'étaient pas significativement différentes ou de nature à biaiser les résultats.

Ces données suggèrent que lorsque l'utilisation d'insecticides augmente de 1 %, la mortalité infantile augmente de 0,25 %. Ces résultats sont concordants avec d'autres études qui montrent qu'en utilisant les mêmes données de santé infantile, une baisse de 1 % des niveaux de pollution de l'air ambiant entraînait une baisse de 0,3 % de la mortalité 4. Des études en Inde 5 montrent qu'une augmentation de 1 % des produits agrochimiques dans l'eau entraînait une augmentation de 0,46 % de la mortalité infantile. De même aux Etats-Unis 6 ou au Brésil 7, des études récentes examinant les impacts d'une utilisation accrue de pesticides ont estimé que l'augmentation de la mortalité infantile, en termes de décès pour 1 000 naissances vivantes, était de 0,31 % aux États-Unis et de 0,93 % au Brésil.

En Chine, une étude publiée en 2017 8 a montré qu'une augmentation de 10 % de l'utilisation des pesticides pour la production de riz générait près de 17 millions de dollars en frais médicaux et près de 60 millions de dollars dus à la mortalité infantile, soit au total, 1,92 % des bénéfices de la production de riz.

3. La mortalité des chauves-souris diminue les profits agricoles.

Si l'augmentation de l'utilisation d'insecticides ne parvient pas à remplacer complètement la qualité de la lutte antiparasitaire assurée par les chauves-souris, la qualité des cultures pourrait se dégrader, entraînant une baisse des revenus des cultures. Pour tester les impacts de la disparition des chauves-souris sur les profits agricoles, le chercheur a estimé les effets de l'émergence du syndrome du nez blanc sur les dépenses en produits chimiques, le pourcentage de terres mises en production agricole et les ventes de produits agricoles.

Les résultats ne montrent pas de différences significatives dans les comtés infectés et non infectés en termes de pourcentage de terres cultivées. En revanche, les estimations indiquent que les revenus des cultures ont chuté de 7 960 dollars par kilomètre carré, soit une baisse de 28,9 % par rapport à la moyenne.

Ces résultats concordent avec les recherches récentes qui ont documenté une baisse de 2,5 % des taux de location des terres agricoles dans les comtés où les populations de chauves-souris ont été négativement affectées par Pseudogymnoascus destructans 9.

Les dépenses en produits chimiques ont chuté de 1000 dollars par kilomètre carré. Ce résultat est paradoxal lorsqu'on considère que les usages d'insecticides ont augmenté de 31 %. Néanmoins, la baisse nette des dépenses en produits chimiques est cohérente avec le fait que les agriculteurs maximisent les profits et non les rendements. Les agriculteurs vont continuer à augmenter l'utilisation d'insecticides tant que chaque unité supplémentaire leur apporte plus d'avantages (en termes de récolte sauvée ou de qualité améliorée) que de coûts (prix de l'insecticide, main-d'oeuvre pour l'application). Ils ont également pu faire des compromis entre les insecticides (usage d'urgence) et les herbicides (usage de confort) pour ne pas augmenter, voire diminuer leurs dépenses globales de pesticides. En procédant à des analyses supplémentaires, l'étude montre de probables substitutions des intrants avec une forte baisse d'utilisation d'herbicides dans les comtés infectés, ce qui est cohérent avec le fait que les agriculteurs remplacent un intrant par un autre pour maintenir les coûts constants. Dans un contexte de baisse de revenus, le nouvel équilibre pour garder des bénéfices acceptables est obtenu par une baisse d'usage d'intrants (mais plus d'insecticides).

Les populations de chauves-souris sont confrontées à une combinaison de menaces due aux changements d'utilisation des terres qui dégradent leurs habitats, à l'expansion de l'énergie éolienne terrestre et à une sensibilité accrue aux impacts du changement climatique. Étant donné leur faible fécondité, toute perte ou affaiblissement de population pourrait nécessiter plusieurs années, voire des décennies à être restaurée et les coûts pour les sociétés humaines pourraient être encore plus importants.

CONCLUSION

Cette étude démontre comment le déclin des populations de chauves-souris insectivores incite les agriculteurs à augmenter les insecticides, ce qui entraîne une augmentation des pollutions et une mortalité infantile locale additionnelle.

L'ampleur des pertes attribuables au déclin des populations de chauves-souris approximées par les pertes de production, les pertes de revenus des cultures et les dépenses en insecticides, sont de l'ordre de 26,9 milliards de dollars (en dollars de 2017) sur la période 2006-2017. A titre de comparaison, en 2017, les revenus des cultures sur l'ensemble des États-Unis étaient d'environ 190 milliards de dollars (en dollars de 2017).

En termes de santé, en utilisant la valeur de la vie, estimée à 9,24 millions de dollars (en dollars de 2017) par l'agence des Etats-Unis pour la protection de l'environnement, les 1 334 décès supplémentaires de nourrissons représentent un coût de 12,4 milliards de

dollars.

Nous arrivons donc à une somme globale de 39,4 milliards de dollars, soit 1 932,20 dollars par habitant, dans les comtés où le syndrome du nez blanc a été confirmé entre 2006 et 2017.

Deux implications politiques importantes peuvent être déduites de cet article et des nombreux autres, publiés ou à venir, sur les liens entre perte de biodiversité, agriculture intensive et santé humaine.

La première est qu'ignorer les effets de la perte de biodiversité peut avoir des conséquences économiques et sanitaires dramatiques et la seconde, qui en découle, est que la question de l'usage des pesticides doit être considérée dans une approche globale une seule santé et non pas d'un simple point de vue technique en santé des cultures. Nous parlons ici de vies humaines.

L'absence d'alternatives aux pesticides ne peut pas être un argument face à des mortalités infantiles, d'autant que des innovations en matière d'agroécologie sont déjà disponibles 10 et que l'innovation en ce domaine ne demande qu'à être financée. Évidemment, il faudra soutenir nos agriculteurs pendant la phase de transition. La France reçoit plus de 9 milliards de dollars au titre de la politique agricole commune chaque année, financer les exploitations les plus vertueuses et mieux répartir les fonds entre les productions agricoles fait partie des premières mesures à adopter d'urgence.

Références bibliographiques

1. Frank, E. G. (2024). The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science, 385(6713), eadg0344.

2. T. H. Kunz, E. Braun de Torrez, D. Bauer, T. Lobova, T. H. Fleming, Ecosystem services provided by bats. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1223, 1-38 (2011).

3. J. G. Boyles, P. M. Cryan, G. F. McCracken, T. H. Kunz, Economic importance of bats in agriculture. Science 332, 41-42 (2011).

4. K. Y. Chay, M. Greenstone, The Impact of Air Pollution on Infant Mortality: Evidence from Geographic Variation in Pollution Shocks Induced by a Recession. Q. J. Econ. 118, 1121-1167 (2003).

5. E. Brainerd, N. Menon, Seasonal effects of water quality: The hidden costs of the Green Revolution to infant and child health in India. J. Dev. Econ. 107, 49-64 (2014).

6. M. Dias, R. Rocha, R. R. Soares, (6) Down the River: Glyphosate Use in Agriculture and Birth Outcomes of Surrounding Populations. Rev. Econ. Stud. 90, 2943-2981 (2023).

7. C. A. Taylor, "Cicadian Rhythm: Insecticides, Infant Health and Long-term Outcomes," CEEP Working Paper Series, Working Paper no. 9 (2021);

https://ceep.columbia.edu/sites/default/files/content/papers/n9.pdf.

8. W. Lai, Pesticide use and health outcomes: Evidence from agricultural water pollution in China. J. Environ. Econ. Manage. 86, 93-120 (2017).

9. D. T. Manning, A. Ando, Ecosystem Services and Land Rental Markets: Producer Costs of Bat Population Crashes. J. Assoc. Environ. Resour. Econ. 9, 1235-1277 (2022).

10. Poux, X., Aubert, P.-M., Court, M. (2021). Demain, une Europe agroécologique. Se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité. Actes Sud.