La réhydratation et la correction des déficits énergétiques des animaux de compagnie lors de troubles digestifs

© Tarek Bouzouraa

Tarek BOUZOURAA

L'auteur de cet article d clare collaborer avec les laboratoires Hill's, Royal Canin, Boehringer Ingelheim, TVM, Vetoquinol, Mano Medical, Melet Schloesing et MSD dans le cadre de publications scientifiques.

Comme chez l'Homme, l'organisme des animaux de compagnie contient environ 60 % d'eau. Celle-ci est répartie dans les milieux intracellulaire (contenant 60 % du volume d'eau) et extracellulaire (contenant les 40 % restant) 1. Le statut d'hydratation reflète le volume d'eau de l'espace extracellulaire. Il est évalué par des indices cliniques tels que l'humidité (ou la sècheresse) des muqueuses, la rapidité de rétablissement du pli de peau et la position des globes oculaires (énophtalmie en cas de déshydratation).

La déshydratation fait suite à des pertes fluides anormales (dites pertes sensibles), non-compensées telles que la polyurie, les vomissements ou la diarrhée.

Les pertes fluides sont généralement accompagnées de déséquilibres ioniques. En gastro-entérologie, la déshydratation est fréquente et nécessite une prise en charge dédiée, dans le but de réduire la morbidité et la mortalité.

PERTES FLUIDES ET IONIQUES LORS DE DIARRHÉE ET DE VOMISSEMENTS

La diarrhée entraîne des transferts ioniques anormaux de protons (H+), de potassium (K+), de chlorures (Cl-) et de fluides dans la lumière digestive. Ces évènements génèrent deux types de conséquences : la déshydratation et des déficits ioniques 1.

Les fluides perdus lors de diarrhée sont enrichis en potassium, tandis que les fluides perdus lors de vomissements sont également riches en protons et en chlorures. Il en résulte le plus souvent une hypokaliémie dans les deux cas, qui représente le déficit majeur à prendre en charge et à corriger durant les soins, en parallèle de la réhydratation 1-3.

Estimer le statut d'hydratation et apprécier les besoins en fluide

Les degrés de déshydratation sont présentés dans le tableau 1 ci-après 4. Ces informations assurent une estimation qui peut néanmoins être imprécise, selon l'âge, le statut pondéral et la présence de maladies contemporaines.

Connaître le pourcentage de déshydratation permet d'estimer le besoin en fluides à l'aide de la formule simplifiée suivante : (% de déshydratation × poids [kg] × 1000 = volume en mL à administrer sur 4 à 6 heures idéalement) 4.

Déshydratation, besoins d'entretien et pertes sensibles en gastro-entérologie

Au-delà de la correction de la déshydratation lors de vomissements ou de diarrhée, le clinicien doit couvrir les besoins d'entretien du malade et anticiper les pertes fluides à venir consécutives aux signes digestifs en cours (nommées pertes sensibles). Le plan de réhydratation sera spécifique à chaque individu 4,5.

La correction de la déshydratation (selon la formule précédente) s'effectue selon les cas en 6 à 24 heures. Ce délai de correction est généralement rapide, mais sera allongé en cas d'atteinte cardiovasculaire (cardiopathie, hypertension) laissant craindre une surcharge volumique et une décompensation cardiaque 4,5.

Les besoins d'entretien des animaux de compagnie représentent 1,5 à 2 mL/kg/h. Ils doivent être couverts durant toute l'hospitalisation, surtout en l'absence d'alimentation spontanée.

Enfin, la prise en charge des pertes sensibles (environ 10 mL/kg/j) doit être garantie et poursuivie tant que les signes digestifs persistent 4,5.

LES VOIES DE RÉHYDRATATION

Chaque malade a ses propres besoins en fluides et en électrolytes. Ceux-ci dicteront le choix du soluté et de la voie d'administration.

Perfusion intraveineuse

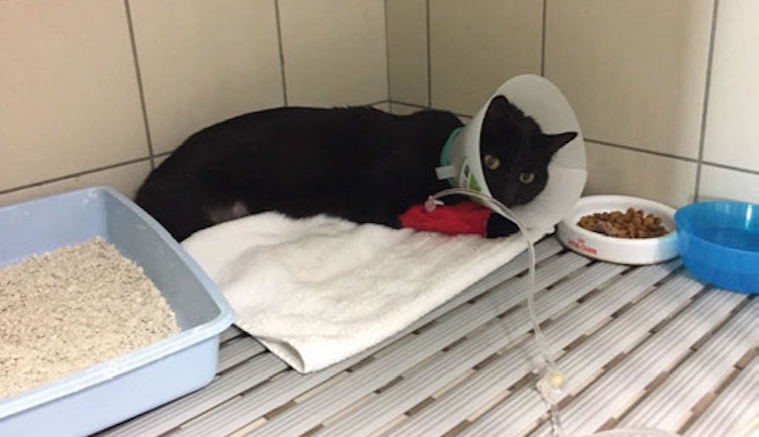

De manière générale et lors de troubles digestifs, chez les animaux de compagnie, dès lors qu'un accès le permet, la voie intraveineuse (IV) est la plus utilisée pour prendre en charge la déshydratation. Le suivi hospitalier permet la réévaluation fréquente et l'ajustement du plan si la déshydratation est corrigée (cf. photo 1).

Les solutés employés pour réhydrater le malade sont des cristalloïdes isotoniques du sodium (NaCl 0,9 % ou Ringer Lactate), auxquels une supplémentation en chlorure de potassium est fréquemment ajoutée en présence d'une hypokaliémie liée aux pertes digestives 1-3,6. Le tableau 2 représente le volume de chlorure de potassium à adjoindre au plan de perfusion d'un malade en cas d'anorexie ou d'hypokaliémie.

Réhydratation orale et nutrition micro-entérale

La réhydratation orale est tout d'abord possible dès lors qu'une sonde de réalimentation est placée en hospitalisation. La pose d'une sonde est indiquée par la persistance d'une anorexie, dans l'objectif principal de combler les déficits caloriques. Le plan de réalimentation ne doit être initié qu'une fois la déshydratation corrigée. Les sondes les plus fréquemment employées, sont la sonde naso-oesophagienne (ou naso-gastrique) et d'oesophagostomie. Les autres types de sondes (gastrostomie, jéjunostomie) sont plus rarement utilisés 7.

Les sondes permettent non seulement de couvrir les besoins énergétiques à l'aide d'une solution composée à plus de 90 % d'eau, mais également d'apporter des fluides et de participer à la réhydratation 7. Il est important d'inclure les volumes de fluides administrés quotidiennement par la sonde dans le calcul du plan de réhydratation, au risque d'induire une surcharge volumique (de surcroît chez le Chat, espèce plus sensible sur le plan cardiovasculaire).

La réalimentation orale directe (sans placement de sonde) trouve son intérêt principal lors de diarrhée aiguë isolée chez le chien, préférentiellement s'il ne présente pas de vomissements concomitants. La prise en charge se fait à l'aide de solutions enrichies en électrolytes et molécules organiques. La solution choisie doit être administrée très fréquemment en petits volumes, ce qui évite l'induction de vomissements, améliore la tolérance aux soins et donc son assimilation. L'administration orale de fluides réhydratants, enrichis en acides aminés est nommée nutrition micro-entérale (cf. infra) 8,9.

Une étude rapporte que 65 % de chiens présentés avec une diarrhée hémorragique ont spontanément consommé une solution orale proposée 9. La durée et le coût des soins hospitaliers étaient tous deux réduits, par rapport à des cas similaires pris en charge avec perfusion et prolongation de soins à la clinique. En revanche, dans cette étude, il est probable que les chiens ayant pu ingérer la solution étaient les moins atteints.

L'administration d'un anti-nauséeux (maropitant à 2 mg/kg q24h PO) ou d'un anti-vomitif (métoclopramide 0,5 mg/kg q12h PO, si une cause occlusive est écartée) peut être envisagée afin d'améliorer la prise en charge et de réduire le risque de vomissements 1-5,8,9.

Hypodermoclyse et cathéter intra-osseux

De manière générale, l'administration de fluides par voie sous-cutanée (hypodermoclyse) lors de troubles digestifs n'est pas envisagée en priorité chez les animaux de compagnie. Cette modalité ne permet pas de corriger la déshydratation engendrée par des pertes digestives, ni de couvrir les pertes sensibles. De plus, elle peut générer un inconfort, voire favoriser l'apparition de granulome(s) inflammatoire(s) au site d'injection 3-5.

La voie intra-osseuse est employée, le plus souvent en urgence et de manière transitoire, pour réhydrater un malade chez lequel l'accès veineux n'est pas possible (souvent trop déshydraté). Cette modalité de réhydratation présente les risques suivants : extravasation, fracture osseuse, risque d'embolisation, risque infectieux. Le cathétérisme intra-osseux nécessite une maîtrise technique par le clinicien et appelle une surveillance rapprochée du site d'injection. Enfin, le cathéter doit être retiré sous 48 heures 10.

NUTRITION MICRO-ENTÉRALE : UNE SOLUTION D'INTÉRÊT EN CAS D'INTOLÉRANCE À LA RÉALIMENTATION

Comme évoqué précédemment, la nutrition micro-entérale apporte des fluides mais également un substrat biologique utile à l'organisme. Une spécialité est disponible en France chez le chien (Oralade ND).

Lorsqu'une réalimentation par sonde n'est pas possible en premier lieu ou qu'elle n'est pas tolérée (reflux, rejet des fluides administrés), la nutrition orale micro-entérale offre une opportunité de maintenir l'équilibre fonctionnel à l'aide de solutés de réhydratation enrichis en ions et molécules organiques (Na+, K+, Cl-, glucose, citrates, bicarbonates, vitamine C, vitamine E, sélénium, glutathion, lycopène, N-acétylcystéine, acides gras O3 et acides aminés de première ligne).

Celle-ci peut être envisagée durant les premières phases de soin, ce qui permet une reprise progressive du fonctionnement

intestinal 1-5,8,9.

RÔLE TROPHIQUE ET SOUTIEN ÉNERGÉTIQUE

Au-delà de la déshydratation, lors de diarrhée ou de vomissement, les déficits énergétiques peuvent aggraver la situation, de surcroît en cas d'anorexie prolongée. Celle-ci engendre des dommages oxydatifs et ischémiques au niveau des entérocytes, réduisant leur fonctionnalité et entraînant une baisse de leur renouvellement depuis les cryptes endommagés 1-5,8,9. Ceci génère puis aggrave le phénomène de malassimilation et augmente la perméabilité de la paroi intestinale.

Cela prédispose d'abord aux phénomènes de dysbiose et de proliférations bactériennes intestinales et laisse craindre un risque de translocation bactérienne, voire, à terme, de sepsis. La dysmotilité intestinale et l'iléus paralytique assombrissent ainsi le pronostic.

Par ailleurs, l'anorexie engendre un catabolisme protéique pathologique, des dommages oxydatifs multi-organiques (insuffisance rénale, cardio-respiratoire, musculo-squelettique) ainsi que des désordres hématologiques et immunitaires 1-5,8,9.

Ainsi, dès lors que le malade est déshydraté et anorexique, il est indiqué de corriger ces deux phénomènes conjointement.

Les acides aminés indispensables sont la glutamine, la glycine et dans une moindre mesure l'arginine. La glycine est une source énergétique prioritaire pour les entérocytes. Elle favorise le renouvellement cellulaire depuis les cryptes, le maintien de l'architecture des entérocytes, l'absorption et la valorisation du glucose et des fluides et le renforcement de la barrière intestinale. La glutamine et l'arginine possèdent les mêmes qualités et permettent également de renforcer les fonctions immunitaires en activant les lymphocytes et fibroblastes 11,12,13. La glutamine optimise la sensibilité de l'organisme à l'insuline et améliore la phase de digestion, évite l'apoptose cellulaire (par inhibition de la NO-synthase) et possède enfin un rôle anabolisant 11,12.

Ces molécules organiques ainsi que les électrolytes délivrés, via l'administration de solutés de nutrition micro-entérale, assurent donc un rôle trophique et contribuent au maintien de l'intégrité et de la fonctionnalité intestinale.

CONCLUSION

Les vomissements et la diarrhée entraînent inévitablement une déshydratation, tandis que l'anorexie génère un déficit énergétique, un catabolisme protéique et des dysfonctions oxydatives possiblement fatales, si elles ne sont pas prises en charge.

La correction de la déshydratation repose le plus souvent sur la perfusion intraveineuse, tandis que la réhydratation orale représente une alternative à la réalimentation micro-entérale qui apporte des substrats énergétiques et trophiques favorisant la convalescence.