Espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (Esod) : leurs destructions réduisent-elles les dégâts qui leur sont imputés ?

Samedi 16 Mars 2024 Biodiversité-Faune sauvage 50272© François Moutou

Hélène SOUBELET

Cinq pressions majeures, expliquant le déclin des espèces vivantes, ont été identifiées par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques : le changement d'usage des terres, l'exploitation des espèces, le changement climatique, la pollution, les espèces exotiques envahissantes. Parmi elles, l'exploitation des espèces inclut le prélèvement de ressources naturelles, en particulier la biomasse, via la chasse, la pêche, la cueillette, la foresterie, l'agriculture ou l'élevage (Ipbes, 2019).

Alors qu'il est aujourd'hui difficile d'imaginer vivre sans agriculture et sans élevage (dans les pays où ils existent déjà), il n'en est pas de même pour la chasse (activité qui se justifie par le loisir) et pour la régulation (éventuelle nécessité de réguler certaines espèces par des professionnels en raison des dégâts qu'elles induisent sur d'autres espèces sauvages, sur les rendements agricoles, sur la propriété privée, ou sur la santé humaine). Mais cette solution de destruction est-elle efficace ?

C'est l'objet d'une étude publiée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) en novembre 2023 concernant les animaux suivants : Belette, fouine, martre des pins, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes, putois et blaireau (tous « gibiers chassables » et Esod sauf le blaireau, seulement « gibier chassable »).

L'union internationale de conservation de la nature, UICN, classe l'ensemble de ces espèces en préoccupation mineure en France, ce qui est cohérent avec les connaissances des dynamiques de populations du renard, de la pie bavarde et du geai des chênes, mais qui pose questions pour les autres. Le corbeau freux est classé comme « vulnérable » en Europe, ce qui alerte sur la fragilité de ses populations, qui ont décliné en France de 36,7 % entre 2001 et 2019 (STOC, 2020). De même, l'étourneau sansonnet a décliné de 12 % entre ces mêmes dates. Quant à la belette ou la fouine, on ne connaît pas du tout leur abondance de populations, ce qui doit amener à être prudent sur les mesures de gestions (UICN, 2017).

LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE SUR LE BIEN-FONDÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'ESOD

Réalisation d'une cartographie systématique des études scientifiques sur ce sujet

De 2022 à 2023, la fondation pour la recherche sur la biodiversité a conduit une étude pour répondre à la question : est-ce que les éliminations d'individus, dans une espèce donnée, diminuent les dégâts qu'on leur impute ?

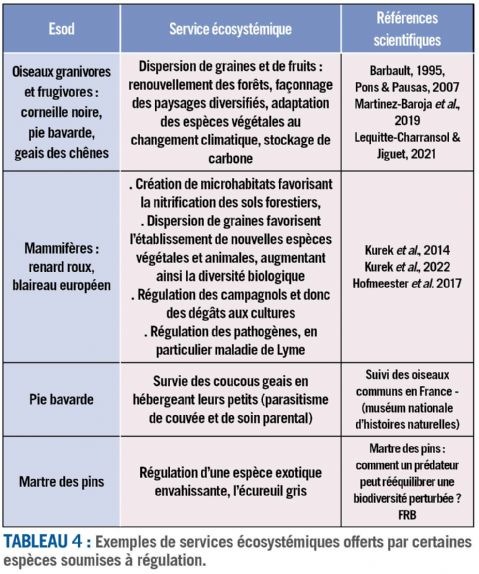

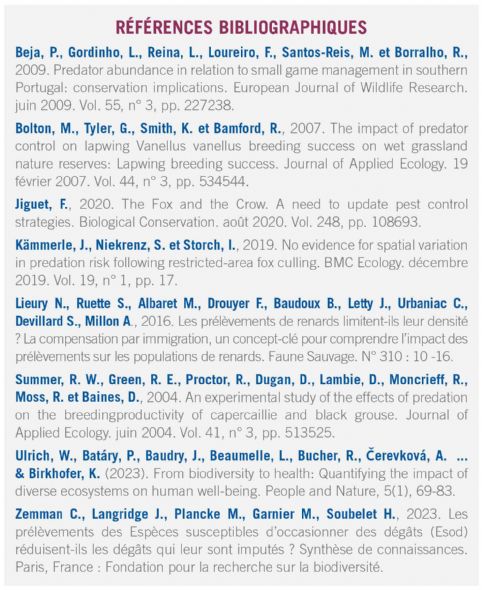

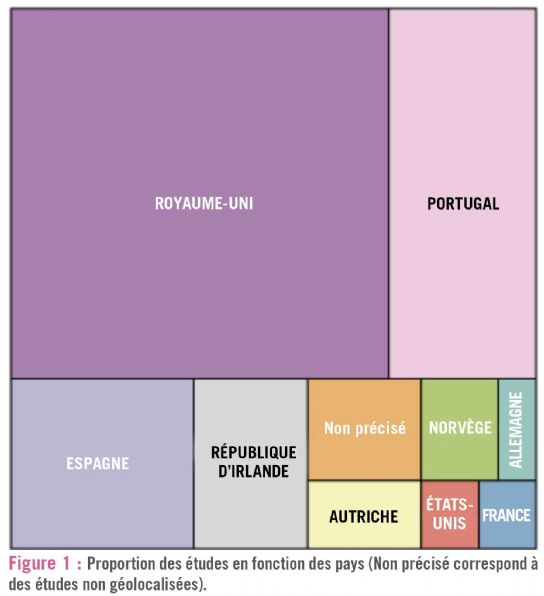

Une recherche bibliographique a été conduite à l'aide de mots-clés identifiés dans les déclarations de dégâts et d'un premier jeu de publications scientifiques. Une équation de recherche à trois composantes a été construite : les espèces objets de la régulation, les méthodes de prélèvements et les dégâts potentiels (cf. tableau 1).

Les bases de données Web Of Science Core Collection et Google scholar ont été explorées. 973 articles ont été obtenus au cours de cette première étape.

Après un tri sur titre, sur résumé et sur texte entier à l'aide de critères d'éligibilité prédéfinis, 47 articles ont été retenus.

Ces articles comprenaient 71 études qui ont fait l'objet d'une analyse critique pour exclure les études présentant des risques de biais élevés et, notamment :

- la présence de facteurs confondants majeurs, l'absence totale de réplications (spatiales ou temporelles),

- la présence de méthodes statistiques inappropriées,

- l'absence de description suffisante de la méthode.

31 études ont été conservées à la fin du processus.

Résultat de la cartographie systématique

Peu de travaux scientifiques se sont attachés à comprendre et quantifier l'efficacité des prélèvements d'animaux sauvages sur la réduction des dégâts qui leurs sont imputés.

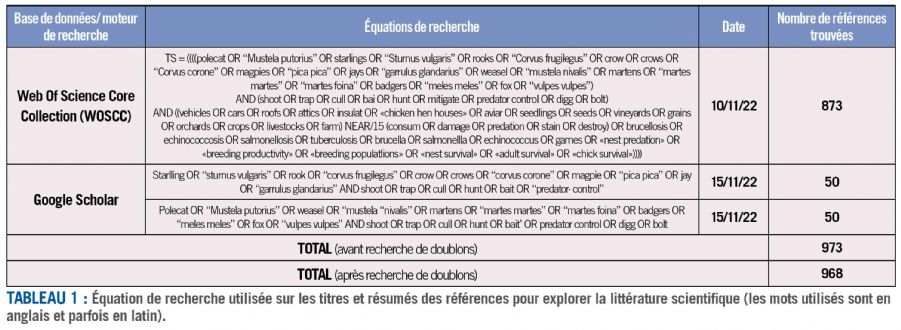

La majorité des études se situe au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne (cf. fig. 1).

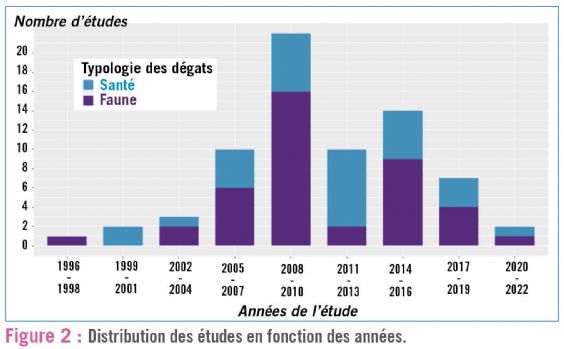

Sur ce sujet, on constate une accélération des publications jusqu'en 2009, puis une diminution relative ces dernières années (cf. fig. 2) : cette question n'est pas au coeur de l'actualité scientifique.

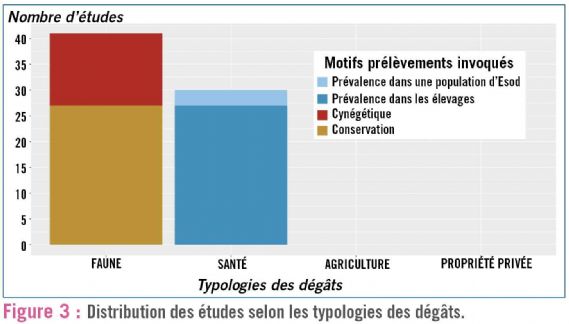

Les dégâts sur la faune représentent 60 % des études identifiées, ceux ciblant les dégâts sur la santé 40 %. Aucune étude n'a étudié les effets des prélèvements sur les dégâts agricoles ou sur les propriétés privées (cf. fig. 3).

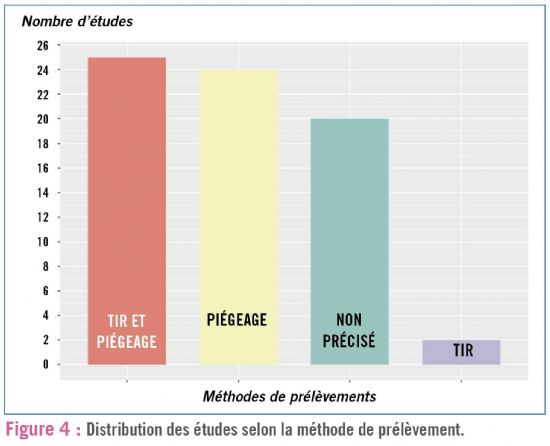

Les méthodes de destruction les plus étudiées sont le tir et le piégeage, seuls ou combinés, mais 20 études n'ont pas mentionné la technique de prélèvement utilisée (cf. fig. 4).

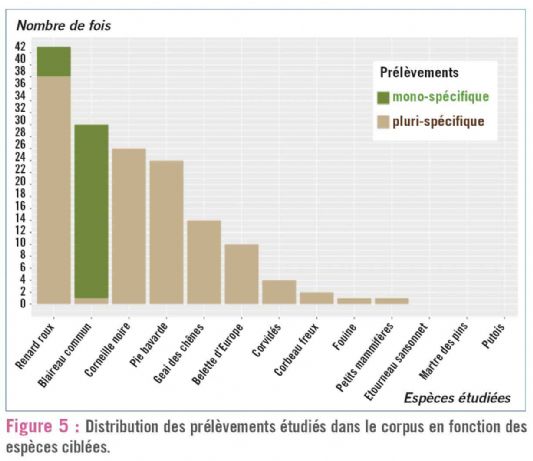

Les espèces les plus étudiées sont le renard roux, le blaireau, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et la belette. La question de l'efficacité des prélèvements n'a pas été étudiée pour trois espèces, le putois, l'étourneau sansonnet et la martre des pins.

Le fait que la majorité des espèces fait l'objet de prélèvements pluri- spécifiques montre que le lien entre un type de dégâts et une espèce est ténu : on prélève plusieurs espèces « suspectes » (cf. fig. 5).

Effets des prélèvements sur la réduction des dégâts sur la faune

EFFETS DES PRÉLÈVEMENTS SUR LA RÉDUCTION DES DÉGÂTS SUR LA FAUNE

Ce corpus de littérature comporte 41 études, toutes incluant le renard, ce qui montre que, s'agissant d'imputation des dégâts sur la faune, le renard est régulièrement ciblé et les mesures de gestion à son encontre sont questionnées. Les autres espèces les plus fréquemment étudiées sont la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes, la belette. Certaines espèces n'étaient pas présentes dans le corpus. 90 % des études documentent des prélèvements réalisés sur plusieurs espèces simultanément (en majorité quatre espèces) et confirment que l'imputation certaine des dégâts n'est pas souvent connue.

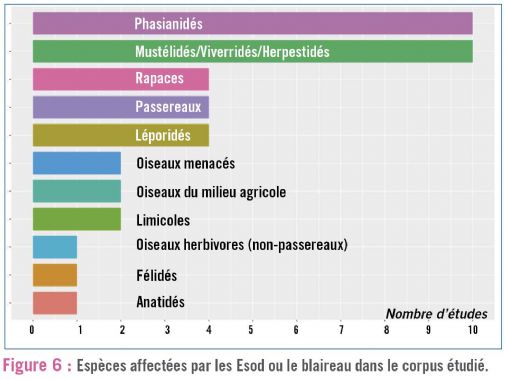

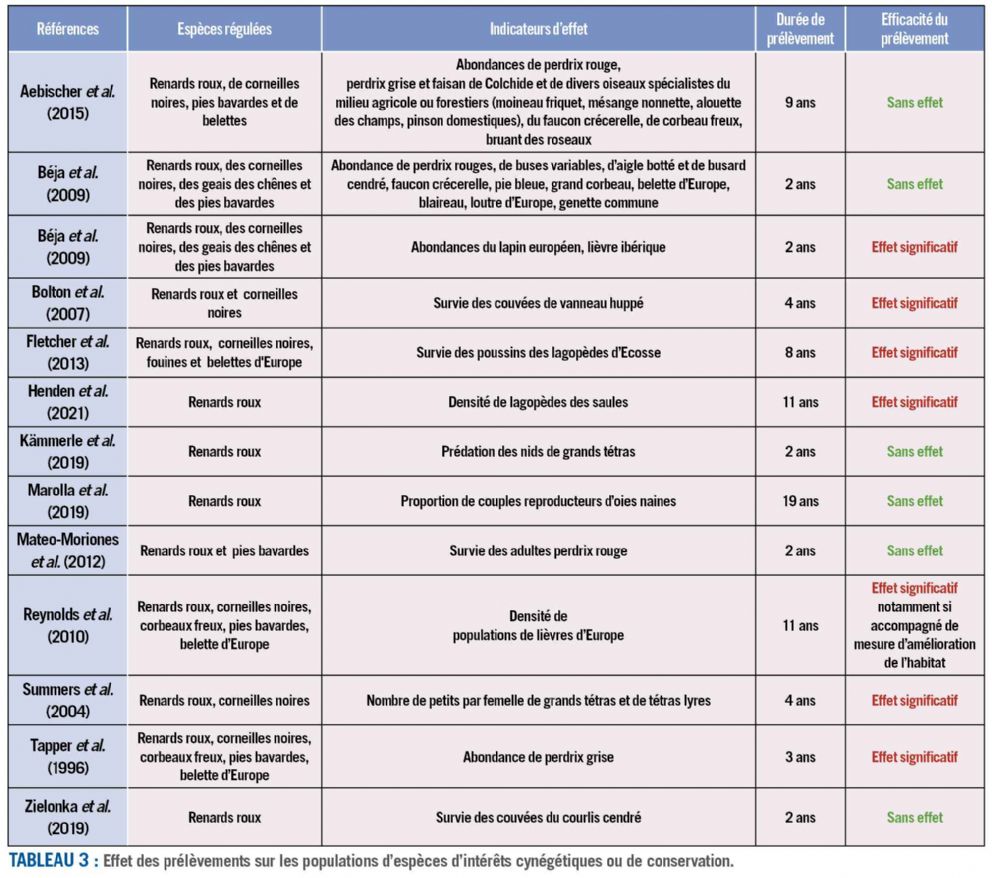

Selon ce corpus, les espèces subissant des préjudices imputés aux Esod sont majoritairement des oiseaux (plus de 60 % des études). Le premier groupe le plus étudié est celui des phasianidés (cf. fig. 6) (faisan de Colchide, lagopède des saules, perdrix rouge, grand tétras, tétras lyre, perdrix grise). Le deuxième groupe le plus étudié est celui des mustélidés (fouine, belette d'Europe, blaireau européen, loutre d'Europe, putois), viverridés (genette commune) et les herpestidés (mangouste d'Égypte). Viennent ensuite les rapaces (buse variable, aigle botté, le busard cendré, faucon crécerelle), les passereaux (pie-bleue, grand corbeau, et autres Passereaux insectivores et granivores) et les léporidés (lièvre d'Europe, lapin de garenne, lièvre ibérique). Le tableau 3 fait le lien entre les prédateurs présumés qui ont fait l'objet de mesures d'élimination et les espèces concernées par la protection. Les motifs invoqués pour autoriser la destruction des Esod sont pour 66 % des motifs de conservation d'autres espèces et pour 34 % des motifs cynégétiques en vue de la préservation d'espèces chassables. Il y a donc une tension entre la mesure de gestion qui a pour objet de conserver une espèce, chassable ou en déclin et une demande sociétale qui refuse de plus en plus les abattages d'espèces sauvages.

70 % des études (22 études) ne montrent pas d'effets significatifs des destructions d'Esod sur la réduction des dégâts sur la faune. Neuf études montrent des résultats positifs significatifs des prélèvements et aucune étude ne démontre que les prélèvements aggravent les dégâts (cf. tableau 2).

COMMENT MESURER L'EFFET DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES DÉGÂTS ?

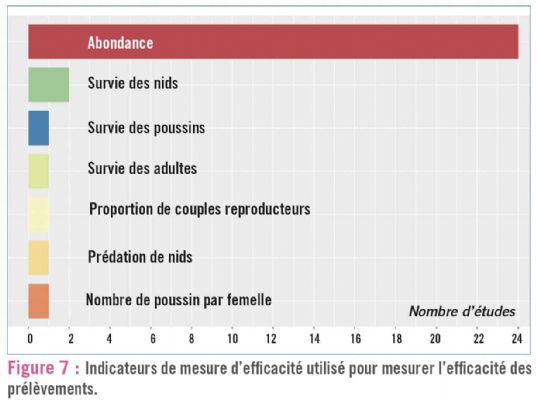

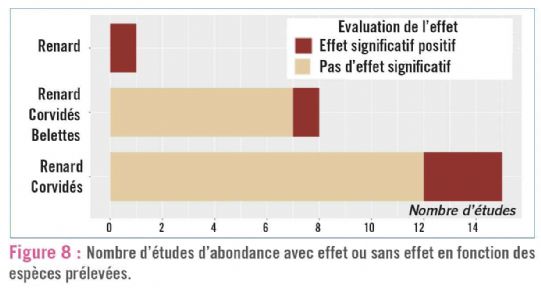

Les études se sont intéressées à la dynamique proie-prédateur, plus de 75 % d'entre-elles ont utilisé l'abondance relative (24 études sur 31), les autres études ont utilisé les paramètres comme la survie ou la prédation des nids, la survie des poussins ou des adultes, la proportion de couples reproducteurs, le nombre de poussins par femelle (cf. fig. 7). Sur les 24 études utilisant l'abondance de la faune sauvage, 19 études sont sans effet, 5 études montrent un effet positif (cf. fig. 8).

Seuls les prélèvements monospécifiques de renards roux ne sont pas associés à une absence majoritaire d'effet ; ceci est sans doute dû au fait que ces cas ont ciblé l'espèce correctement (le renard) et ont probablement dissuadé ou tué l'individu responsable des dégâts. Dans les autres cas, les prélèvements non spécifiques sur plusieurs espèces sont majoritairement inefficaces.

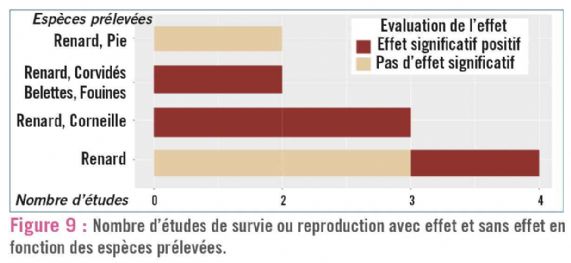

Sur les 7 études ayant évalué les paramètres de survie ou de reproduction, la majorité (4) ont trouvé un effet significatif des prélèvements sur la faune étudiée (cf. fig. 9 et tableau 3).

EFFET DES MESURES DE RÉGULATIONS SUR LES POPULATIONS RÉGULÉES

La destruction des espèces considérées comme nuisibles est une pratique millénaire qui s'appuie sur une idée reçue qui consiste à croire que, quelles que soient les circonstances et les espèces, la destruction d'individus au hasard diminuera la population de l'espèce et donc réduira les dégâts qui leur sont imputés. Cependant, les connaissances scientifiques montrent que cette relation de cause à effet n'est pas généralisable.

Plusieurs mécanismes sont à l'oeuvre : par exemple, les destructions peuvent être compensées par l'immigration de nouveaux individus sur un territoire en déficit par rapport aux ressources, par une meilleure survie des individus épargnés ou une augmentation de la fertilité des populations (voir pour le renard Lieury et al., 2016). Enfin, les dégâts sont le fait d'individus et non d'une espèce en général (Jiguet, 2020), si les individus responsables ne sont pas éliminés par l'action de destruction, les dégâts perdureront.

Trois articles du corpus ont commenté l'effet des prélèvements sur les abondances de populations de Corvidés. Deux d'entre eux ont montré des résultats contrastés avec des réductions locales d'abondance de corneilles noires après prélèvements (Summers et al. 2004) ou une absence d'effet en raison d'une immigration de nouveaux individus (Bolton et al. 2007). Une troisième étude montre une absence d'effet pour les abondances de pie bavarde ou de corneille noire, mais un effet pour le geai des chênes (Beja et al. 2009).

Quant au renard, les articles du corpus montrent majoritairement une absence d'effet (Summers et al. 2004, Beja et al. 2009), les prélèvements des renards sont compensés par des phénomènes de dispersion, voire une augmentation de l'abondance de ce mésoprédateur (Kämmerle et al. 2019). Seule une étude (Bolton et al. 2007) démontre que les prélèvements de renards roux diminuent les populations de renards roux.

CONCLUSION

La destruction des animaux sauvages, dans un contexte d'érosion rapide de la biodiversité, pose des questions sociétales et éthiques. La destruction des espèces vivantes ne devrait pas pouvoir être autorisée sans données étayées sur les dégâts qui leurs sont imputés et sans avoir fait la preuve de son efficacité : tuer pour rien ne devrait jamais être une option. Or l'analyse de la littérature montre des résultats contrastés, mais plutôt négatifs sur ces deux aspects : la destruction de certains individus ne réduit pas les dégâts qui leur sont imputés et ne diminuent pas les populations des espèces auxquelles ils appartiennent.

Par ailleurs, ces animaux jouent un rôle dans les écosystèmes et il conviendrait de faire un bilan factuel et scientifique de leurs avantages (services écosystémiques) au regard de leurs inconvénients (dysservices comme la prédation sur des espèces sauvages, la transmission de maladies infectieuses ou parasitaires, des dégâts agricoles ou sur les propriétés privées).

En effet, de nombreux travaux de recherche s'intéressant au fonctionnement des écosystèmes ont établi un lien clair entre la richesse en espèces d'un écosystème, sa stabilité, sa résilience, sa robustesse face aux perturbations et donc la quantité de services écosystémiques dont les humains peuvent profiter gratuitement et sur le temps long (Ulrich, 2023). La mise en danger des populations d'Esod ou leur disparition pourrait avoir des conséquences négatives importantes en particulier pour l'adaptation aux changements globaux, car elles participent au stockage du carbone, au renouvellement des forêts, à l'établissement de nouvelles espèces animales et végétales, à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (cf. tableau 4).