Entre humains et loups : nuisibles ou majestueux ?

© Véronique Luddeni

Hélène SOUBELET

Dans un article publié en 2020, des chercheurs français du centre d'écologie fonctionnelle du CNRS et de l'université de Montpellier ont examiné les résultats de la littérature scientifique sur les interactions complexes entre les populations de cerfs et de loups, ainsi que les coûts et les bénéfices écologiques et humains associés à ces espèces 1.

Cet article résume les éléments généraux mis en avant avec un focus sur l'Europe.

Les humains ont toujours eu une relation ambiguë avec les loups avec deux visions qui s'affrontent depuis longtemps et qui dépendent des contextes, de la géographie, de la période historique : le loup comme un prédateur cruel et nuisible ou le loup comme un modèle, prédateur admirable et majestueux.

Le loup et ses proies, un destin lié

En Europe, les populations de grands ongulés se sont progressivement effondrées jusqu'au 19e siècle en raison de la disparition de leur habitat et de la chasse intensive. Leur diminution a entraîné la raréfaction du loup qui était abondant jusqu'au 18e siècle. Mais la disparition de ce grand carnivore d'une grande partie de l'Europe du nord, au milieu du 20e siècle, est majoritairement due à son extermination. En Europe du sud, paradoxalement, alors que la densité humaine est importante, les humains ont conservé les populations de loups.

L'abondance des populations de cervidés est régulée par cinq facteurs principaux : le climat hivernal, la chasse, la disponibilité de nourriture, les maladies et la prédation. L'absence actuelle des prédateurs, la déprise agricole et le reboisement ont permis la restauration des grands ongulés. En 2010, leur biomasse était estimée à 750 000 tonnes consommant environ 20 millions de tonnes de végétation par an, parmi eux, 10 millions de chevreuils pour la seule Europe de l'ouest. La reforestation favorise les plantes de succession écologique précoce que les ongulés affectionnent particulièrement (arbres pionniers à croissance rapide, ronces etc.). L'augmentation des corridors écologiques et certaines pratiques agricoles comme les plantations de couverture de sol favorisent également le maintien des populations pendant l'hiver. La bonne santé des populations de cervidés a permis le retour du loup, en particulier en France où il avait disparu. En Europe de l'ouest, la population de loups est estimée à 12 000 individus répartis en dix populations sur vingt-huit pays.

Ce qui pourrait être considéré comme un succès des programmes de conservation et le respect de nos engagements dans le cadre de la convention de Berne (1979) pose des problèmes à d'autres, considérant que les ongulés et leurs prédateurs sont à présent trop abondants et qu'ils créent des nuisances importantes. En effet, cette augmentation se produit sur un territoire où la population humaine a aussi augmenté et où les activités humaines se sont à la fois intensifiées sur certains territoires et réduites sur d'autres. Elle est donc source de conflits et de controverses.

La question des seuils et des références est intéressante : en 2021, Fløjgaard et collaborateurs 2 ont mis en évidence que les écosystèmes européens étaient très hétérogènes avec une biomasse d'herbivore faible, variant entre 190 kg / km2 et 16 000 kg / km2, alors que les données historiques montrent que la biomasse de la mégafaune avoisinait les 10 500 kg / km². Dans la dernière période interglaciaire, un équivalent de plus de 2,5 daims / ha a été estimé pour la moitié des sites d'étude, soit plus de 15 000 kg / km2 d'individus de 60 kg en moyenne.

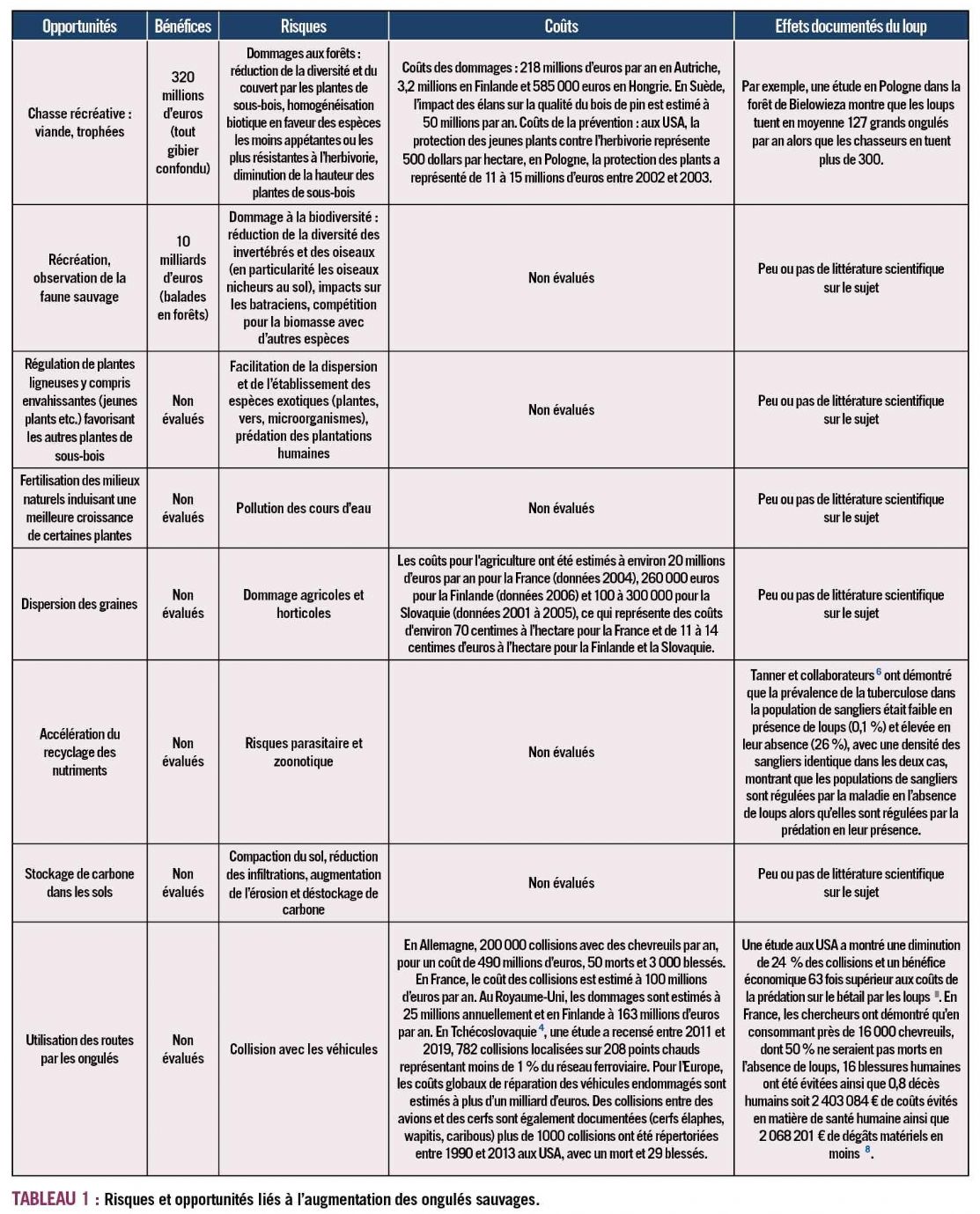

Risques et opportunités liés à la présence des ongulés

Opportunités liées aux ongulés

La grande majorité des bénéfices perçus des ongulés sont liés à la chasse récréative, à la fourniture de viande de gibier et au tourisme d'observation. Mais d'autres bénéfices, liés à leurs fonctions écologiques sont sous-estimés, par exemple la capacité de régulation des plantes ligneuses envahissantes (comme l'If), la fertilisation des sous-bois permettant une meilleure croissance des plantes, la dispersion des graines, le stockage de carbone ou l'accélération du recyclage des nutriments (cf. tableau 1 colonne 1). Selon l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, la valeur du petit et grand gibier forestier a été estimée à 320 millions d'euros (en considérant le prix de viandes équivalentes sur le marché) pour la saison 2013-2014 3. Le service de récréation (balade en forêt) a, quant à lui, été estimé par la même étude à dix milliards d'euros.

Risques liés aux ongulés

Les risques liés aux ongulés sont principalement liés aux dommages aux activités ou à la santé humaines. Le tableau 1 détaille les principaux risques et les quelques évaluations sur leurs coûts.

Malgré de plus en plus de données et d'études il reste impossible de réellement comparer les coûts et les bénéfices de l'augmentation des populations de cervidés. La préoccupation majeure concerne le risque sanitaire, pour les humains ou les animaux domestiques. Néanmoins, il est difficile d'établir une relation de cause à effet entre l'augmentation des populations de cervidés et l'augmentation des maladies, elles sont corrélées, mais de nombreux autres facteurs peuvent être à l'origine des émergences infectieuses ou parasitaires.

Cas de la maladie de Lyme

Si l'augmentation de la maladie de Lyme aux États-Unis a été clairement reliée à la densité de cervidés, groupe constituant un amplificateur du nombre de tiques, il est aussi assez bien démontré que ces animaux sont peu compétents pour transmettre la borréliose de Lyme. L'augmentation du nombre de tiques infectées est plus la conséquence de processus liés à la fragmentation des milieux naturels et leur dégradation qui entraîne l'augmentation des micromammifères et la diminution de leurs prédateurs, en particulier le renard 5. Il a été démontré que les cervidés peuvent aussi contribuer à l'augmentation de la fréquence des coinfections avec des Babesia, qui aggravent les symptômes de la maladie de Lyme.

Cas des maladies de la faune sauvage

Les grandes populations de cervidés peuvent aussi amplifier et jouer le rôle de réservoir pour des maladies de la faune sauvage comme le nématode Parelaphostrongylus tenuis, ou vers du cerveau dont le réservoir est le cerf de Virginie. Ce vers est mortel pour les grands ongulés (wapiti, orignal et caribou). De même la maladie du dépérissement chronique est une maladie à prion qui a été détectée aux États-Unis et a été identifée en Europe (détectée en 2016 sur quelques rennes et des élans d'Europe du nord).

Risques et opportunités liés à la présence des loups

Alors que les dysservices liés au loup sont très présents dans l'esprit des populations occidentales, les services qu'ils peuvent rendre aux humains et aux écosystèmes naturels en régulant les effets indésirables sur l'agriculture, la foresterie et la santé humaine sont rarement pris en compte dans les décisions. Si la présence du loup permet de réduire les impacts des ongulés, alors les populations de loups ont une valeur économique très élevée (cf. tableau 1 colonne 4). Malheureusement, très peu de travaux se sont penchés sur la question.

Le coût du retour du loup

Les études sur les coûts engendrés par les loups montrent que le coût global est minime pour l'élevage dans sa globalité par rapport à d'autres aléas, mais que le coût est énorme pour les éleveurs individuels dont le cheptel est attaqué, aves des pertes directes par mortalités et indirectes par stress, avortement, baisse de production ou surpâturage et travail supplémentaire.

À ces coûts, il faut ajouter les dépenses de protection du cheptel dans les zones où les loups sont présents, ces derniers sont souvent bien supérieurs aux coûts directs, alors même qu'ils sont encore largement insuffisants. Ajoutons que ces dépenses de protections peuvent faire baisser la prédation et donc les coûts associés.

L'effet de la prédation

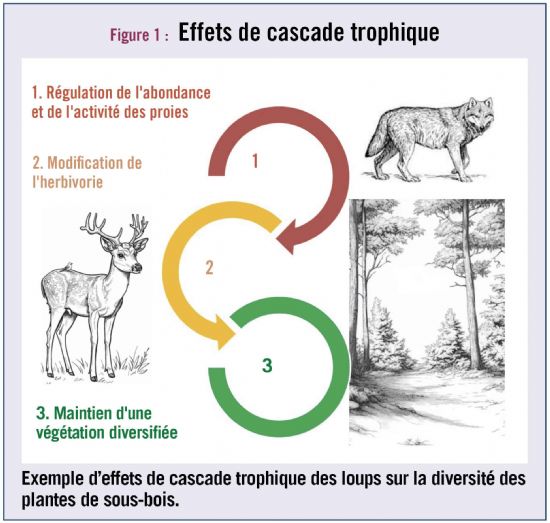

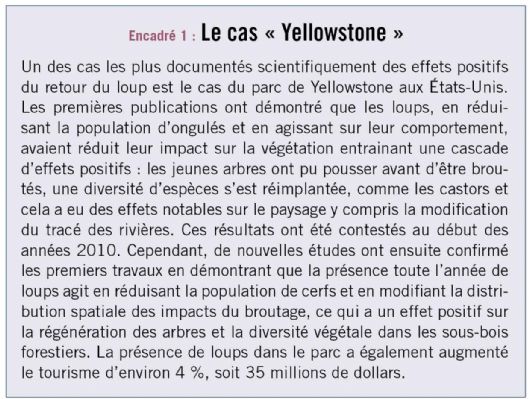

Le premier effet direct du loup sur les populations de cervidés est leur prédation. Cette fonction écologique peut avoir des effets

positifs indirects dont certains ont été étudiés et publiés dans la littérature scientifique. C'est le cas par exemple de l'effet sur la végétation des sous-bois. Nous manquons par contre d'études qui sont allées encore plus loin dans les relations de causes à effets, par exemple qui peuvent montrer les conséquences de cette augmentation de la biomasse et de la diversité des sous-bois sur d'autres groupes vivants (les insectes, les champignons, les oiseaux etc.).

Il existe toujours des débats pour savoir quel est le sens du contrôle trophique : est-ce que les loups régulent les ongulés ou est-ce que les ongulés régulent les loups ? La question se pose dans toutes les relations, elle est aussi présente dans le couple ongulés-plantes. Il est probable que l'effet joue dans les deux sens, mais dans des territoires fortement anthropisés, il est très difficile de le mettre en évidence. Dans tous les cas, les durées d'observations faites dans des conditions « expérimentales » restent beaucoup trop courtes comparées aux durées de coexistence entre les échelons de ces chaines trophiques. Il faudrait des reculs de plusieurs siècles, au moins.

La régulation des maladies animales par les loups a également fait l'objet d'études (cf. un exemple du tableau 1).

Le chat parti, les souris dansent

Un autre effet, de plus en plus documenté et beaucoup plus clair que le premier est le paysage de la peur 5. La présence des prédateurs agit négativement sur les interactions sociales des proies qui se montrent plus prudentes, évitent les espaces dégagés, diminuent leurs déplacements et leurs activités. Plusieurs études ont montré que cet effet était déterminant pour la fréquentation des routes par les cervidés et donc diminuait les collisions avec les véhicules. Le tableau 1 colonne 4 présente deux études ayant évalué les bénéfices du loup.

Le paysage de la peur créé par les loups peut aussi agir sur certaines plantes en les préservant de l'herbivorie. C'est ce qu'on appelle les effets de cascade trophique (cf. fig. 1).

Les mécanismes sous-tendant cet effet sont très difficiles à quantifier pour plusieurs raisons.

- Les effets sont non linéaires, il peut y avoir des seuils au-delà ou en deçà desquels il n'y a pas d'effet. Par exemple la densité d'une plante peut diminuer progressivement et soudainement disparaître alors que l'augmentation de la pression n'a pas été substantiellement différente de celle de l'année précédente.

- Les effets peuvent être décalés dans le temps et ne pas être détectés pendant des années après une augmentation, observable, d'une population de cervidés.

- Tous les niveaux de la chaîne trophique peuvent s'adapter à la raréfaction des ressources, ce qui cache encore plus les effets : les loups et les cervidés peuvent changer de ressources alimentaires suite à la diminution de leur nourriture préférée, les plantes peuvent augmenter leur défense (par exemple en produisant des tanins) pour lutter contre l'herbivorie. Ces mécanismes retardent les effets sur l'abondance des populations.

- Il y a des effets synergiques ou antagonistes d'impacts cumulés, par exemple le changement climatique, la chasse, la présence humaine, la déprise agricole, l'implantation d'une culture appétante pour les cervidés.

Coûts et bénéfices des loups : une question de perception ?

Quand on veut tuer son chien on prétend qu'il a la rage. Les débats, parfois violents autour du loup, sont aussi renforcés par notre grande méconnaissance de ce prédateur que nous côtoyons pourtant depuis longtemps, mais que nous ne croisons presque jamais aujourd'hui. Se baser sur la science et la connaissance serait déjà un grand pas vers la coexistence. Les recherches scientifiques n'ont par exemple pas documenté d'attaques humaines non liées à la rage (contrairement aux tigres ou aux lions, voir les travaux de B. Morizot 10), elles n'ont pas non plus confirmé que les attaques de troupeaux étaient le fait de l'espèce, elles documentent plutôt des comportements individuels. Ce qui explique que les tirs sur les loups peuvent être inefficaces, lorsqu'ils ne sont pas ciblés sur l'individu responsable. Certains chasseurs l'accusent de réduire les populations de proies et de les priver de leur loisir, mais là encore, la recherche démontre plutôt que les proies diminuent en raison de l'emprise humaine et de la destruction des habitats, pas de la présence du loup.

Par exemple, une étude en Pologne dans la forêt de Bielowieza montre que les loups tuent en moyenne 127 grands ongulés par an alors que les chasseurs en tuent plus de 300. Kirchhoff et Person 9 ont même avancé l'hypothèse, confirmée par modélisation, que les loups, en réduisant les populations de cervidés, améliorent la productivité primaire de l'écosystème qui à son tour favorise la croissance des populations de cervidés. Ces phénomènes de rétro régulation sont très fréquents dans les écosystèmes. Comme le dit Olivier Hamant, chercheur à l'ENS Lyon dans ses conférences, pour comprendre le vivant, il faut comprendre que ses processus peuvent être comparés à une voiture dans laquelle on appuierait à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. C'est ce qui permet d'être résilient et robuste pour éviter les emballements trop rapides ou trop ralentis.

Les coûts et les bénéfices des cerfs et des loups sont perçus différemment par les divers groupes de la société. De même, les conflits ou l'acceptation des traits de vie des cerfs (herbivorie) et des loups (prédation) varient en fonction du contexte et des expériences personnelles. Enfin, les solutions radicales pour éviter les risques, comme le contrôle létal des loups ou des ongulés sont sources de débats parfois violents. La prédation sur le bétail polarise encore plus le débat, car elle est vue par les uns comme une raison impérative pour autoriser l'abattage des loups, au détriment de toute autre mesure préventive. Ses détracteurs avancent quant à eux que l'efficacité du contrôle létal n'est pas certaine et que des relations plus éthiques entre humains et non humains sont nécessaires.

La résolution des conflits nécessitera sans doute une meilleure compréhension des interactions entre les loups, leurs proies et les humains et un respect des différentes valeurs et opinions.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Martin, J. L., Chamaillé-Jammes, S., & Waller, D. M. (2020). Deer, wolves, and people: costs, benefits and challenges of living together. Biological Reviews, 95(3), 782-801.

2. Fløjgaard C., Pedersen PBM., Sandom CJ., Svenning JC., Ejrnæs R. (2021). Exploring a natural baseline for large-herbivore biomass in ecological restoration. Journal of Applied Ecology.

4. Nezval, V., & Bíl, M. (2020). Spatial analysis of wildlife-train collisions on the Czech rail network. Applied Geography, 125, 102304. https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/01/FRB-synthese-collision-train-animaux.pdf

5. Hofmeester TR, Jansen PA, Wijnen HJ, Coipan EC, Fonville M, Prins HHT, Sprong H, van Wieren SE. 2017 Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proc. R. Soc. B 284: 20170453 https://www.fondationbiodiversite.fr/renard-et-risque-de-transmission-de-la-maladie-de-lyme-un-effet-en-cascade/

6. Tanner, E., White, A., Acevedo, P., Balseiro, A., Marcos, J., & Gortázar, C. (2019). Wolves contribute to disease control in a multi-host system. Scientific reports, 9(1), 7940.

7. Raynor, J. L., Grainger, C. A., & Parker, D. P. (2021). Wolves make roadways safer, generating large economic returns to predator conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(22) https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/08/FRB-synthese-loup.pdf

8. Sèbe, M., Briton, F., & Kinds, A. (2023). Does predation by wolves reduce collisions between ungulates and vehicles in France? Human Dimensions of Wildlife, 28(3), 281-293 https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/06/FRB-Transcription-synthetique-loup.pdf

9. Kirchhoff, M. D., & Person, D. K. (2008). The Alaska perspective-deer populations in the presence of wolves. Lessons from the Islands, 171.

10. Baptiste Morizot (2016). Les diplomates : cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant. Editions Wildproject.

Pour en savoir plus : Volume 3 de l'Atlas des Mammifères de France, Primates et Carnivores avec une belle synthèse sur le loup en France; publié en 2024 par le Muséum, l'OFB et la SFEPM

https://sciencepress.mnhn.fr/fr/collections/patrimoines-naturels/atlas-des-mammiferes-sauvages-de-france-volume-3