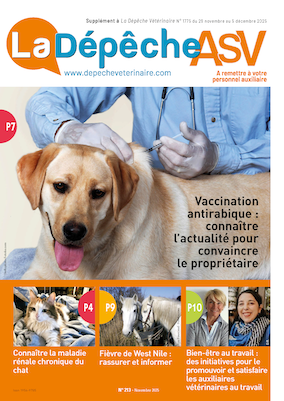

Dermatose nodulaire contagieuse : une maladie émergente qui suscite l'inquiètude, notamment en France

Dermatose nodulaire contagieuse. Le diamètre des nodules peut varier de 2 à 5 cm.

© A. Diallo

Jeanne BRUGERE-PICOUX

Professeur honoraire de l'école vétérinaire d'Alfort

Membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie vétérinaire de France

Epidémiologie

Après six foyers confirmés en France (situation au 8 juillet ; et 10 foyers auraient été confirmés au 10 juillet), pays jusqu'alors indemne, la dermatose nodulaire contagieuse suscite une vive inquiètude face aux difficultés de son éradication. La vaccination représente le moyen le plus apte à stopper la progression du virus lors de l'apparition ou de la réapparition de la maladie dans une zone géographique qui était indemne.

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie virale touchant principalement les bovins, (Bos indicus et B. taurus) et les buffles d'eau (Bubalus bubalis). Ces dix dernières années, la propagation de cette maladie dans les pays indemnes, notamment en Europe, en Asie centrale et en Asie du Sud et Est, a mis en évidence la menace d'émergence dans de nouvelles régions ou de réémergence dans les pays ayant éradiqué la maladie.

Cette menace était réelle puisque nous avons vu apparaître cette maladie au mois de juin dans trois sites européens qui étaient indemnes : la Sardaigne, le nord de l'Italie et la Savoie en France (6 foyers confirmés le 8 juillet dans la commune d'Entrelacs ; un cas de suspicion séparé, dans un endroit éloigné de plus de 15 km à vol d'oiseau de l'autre côté du lac du Bourget, à Saint-Jean-de-Chevelu, n'a pas été confirmé au moment de la rédaction de cette synthèse).

Cette évolution épidémiologique de la DNC touchant des pays indemnes mais réapparaissant dans des pays où les mesures de contrôle et de prévention avaient semblé efficaces suscite une vive inquiétude face aux difficultés de l'éradication de cette maladie.

Un agent viral non zoonotique résistant dans le milieu extérieur

L'agent responsable, le « Lumpy skin disease virus » ou LSDV, fait partie du genre des Capripoxvirus qui ne sont pas considérés comme zoonotiques au sein de la famille des « virus varioliques » ou Poxviridae mais dont certains peuvent être zoonotiques (voir figure n° 1). Récemment le risque zoonotique a été évoqué pour le LSDV mais il ne s'agit que d'une hypothèse, non confirmée scientifiquement.

Les capripoxviroses des bovins, des moutons et des chèvres (DNC, clavelée ou variole du mouton, variole caprine) partagent une forte relation antigénique mais la DNC n'affecte pas les petits ruminants. Elles sont à déclaration obligatoire auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale, ex OIE) en raison de la gravité de la maladie chez les ruminants.

Comme la plupart des virus varioliques, le LSDV est résistant dans le milieu extérieur. Il survit dans les nodules cutanés (33 jours ou plus) ou les croûtes desséchées (35 jours ou plus) mais il est sensible à la lumière du soleil et aux détergents. Dans les endroits sombres, il peut survivre plusieurs mois.

Il faut noter que depuis 2015 de nouvelles souches virales de type vaccinal sont apparues en Russie et en Chine. Elles ont pu se propager dans le Sud-Est asiatique, témoignant de l'importance d'un contrôle strict et rigoureux de la fabrication des vaccins.

Une alerte de l'Efsa dès 2016

La mondialisation, le réchauffement climatique, les échanges commerciaux et les conflits ont favorisé la progression géographique de la DNC. Décrite pour la première fois en Zambie en 1929, elle s'est propagée ensuite au Botswana et en Afrique du Sud puis vers le nord, en région subsaharienne. Après avoir été observée en Égypte (1988) et en Israël (1989), elle a envahi le Moyen-Orient.

A partir de 2013, la diffusion de l'épizootie dans les Balkans (Turquie puis Grèce, Bulgarie, Macédoine...) (voir figure n° 2) a amené l'European Food Safety Authority (Efsa) à alerter dès 2016 les instances européennes sur le risque réel d'une diffusion plus importante de cette maladie contagieuse.

D'ailleurs, après une première détection de la maladie en Russie en 2015, la propagation rapide et ininterrompue de la DNC vers l'Asie du Sud-Est, de 2019 (Népal, Inde...), 2020 (Chine, Taïwan, Laos...), 2021 (Mongolie, Pakistan, Malaisie...), 2022 (Indonésie...), 2023 (Corée...) à 2025 (Japon) (voir figure n° 3) confirme les craintes de l'Efsa. La maladie est apparue en 2024 en Algérie et en Tunisie, puis en 2025 en Sardaigne le 21 juin, dans le nord de l'Italie le 25 juin et en France (Savoie) le 29 juin...

Transmission principalement mécanique par des arthropodes

Face à la préoccupation mondiale liée à cette progression inquiétante de la DNC, l'étude des modes de transmission représente une aide précieuse pour comprendre les voies d'introduction du virus et les conditions d'émergence ou de réémergence de cette maladie.

La transmission de la maladie est principalement mécanique par des arthropodes vecteurs, qu'ils soient hématophages ou non. Les principaux vecteurs mécaniques sont des insectes hématophages. La mouche charbonneuse ou mouche des étables (Stomoxys calcitrans) serait la plus efficace, suivie par les tabanidés ou taons chez les bovins en pâture (Tabanus spp Chrysops spp, Haematopta spp.) et certains moustiques (Aedes aegypti).

Bien que le virus ait été isolé chez des culicoïdes dans des fermes infectées, leur rôle en tant que vecteurs de la DNC semble faible.

Les vecteurs sont surtout efficaces lorsqu'ils se contaminent sur une lésion cutanée sur des animaux atteints cliniquement (beaucoup moins sur un animal au stade subclinique). Le virus peut persister pendant 2 à 8 jours chez certains vecteurs. Il ne s'agit pas de vecteurs biologiques car il n'y a pas de réplication virale.

Ce n'est que relativement récemment que l'on a observé que les mouches (Musca domestica et Muscina stabulans) pouvaient aussi être vectrices du LSDV lors des épidémies russe en 2017 et chinoise de 2019.

Les tiques dures (Dermacentor marginatus, Hyalomma asiaticum, Rhipicephalus annulatus...) peuvent jouer un rôle dans la propagation du virus qu'elles transmettent par voie mécanique et transstadiale. Cependant, l'émergence rapide de vastes épidémies ne peut s'expliquer par leur attachement prolongé à l'hôte. Par conséquent, les tiques semblent servir de réservoirs de virus.

D'autres modes de transmission

Les sources de virus sont principalement les nodules cutanés et les croûtes issues de ces lésions qui contamineront l'environnement. Le contact direct entre les animaux représente un risque mineur par comparaison avec la transmission par les arthropodes vecteurs. Le sperme, où le virus est présent jusqu'à 42 jours après une inoculation expérimentale, représente le seul mode de transmission directe plausible.

Le LSDV peut être aussi isolé dans le sang (à un taux moins important que dans les nodules cutanés), la salive (contamination à l'abreuvoir possible ?) ou un jetage oculo-nasal. Une seringue souillée ayant été utilisée sur un animal malade peut aussi représenter une voie de transmission.

La transmission par le lait n'a jamais été démontrée. Elle ne doit pas être confondue avec la transmission possible par contact indirect lors de la traite qui a été observée du fait des lésions cutanées de la mamelle. La possibilité d'une transmission intra-utérine n'a été rapportée qu'une seule fois.

Enfin, si la transmission directe ou indirecte sans l'intervention de vecteurs est généralement considérée comme inefficace, une étude de 2020 démontre le contraire par une transmission directe entre animaux.

Les bovins domestiques sont les plus sensibles

Les Capripoxvirus sont relativement spécifiques d'hôtes et l'on peut considérer que les bovins domestiques sont les plus sensibles, le rôle du buffle, espèce plus résistante à l'infection, restant à élucider dans l'épidémiologie de la DNC (réservoir asymptomatique source d'infection ?). Cela pourrait être aussi le cas d'autres ruminants sauvages qui ont été testés séropositifs mais ce diagnostic sérologique ne permet pas de différencier le LSDV des Capripoxvirus des petits ruminants.

Certains animaux pourront présenter une résistance plus ou moins importante à l'infection virale en fonctions de différents facteurs : résistance naturelle des races locales par comparaison avec la race Holstein plus sensible, immunité (acquise naturellement par un contact avec un Capripoxvirus ou après vaccination). Une saison chaude et humide favorise une activité vectorielle plus intense permettant la diffusion du virus au sein des troupeaux.

Le vent peut aussi permettre une dispersion sur une longue distance. A la suite de l'apparition de foyers en Israël en 1989 et en 2006 survenus parallèlement à une épizootie en Égypte, une analyse synoptique des trajectoires du vent entre ces deux pays a démontré la plausibilité de cette hypothèse.

Ces résultats sont d'une importance capitale pour une analyse du risque de transmission vectorielle de différents virus dans la région méditerranéenne....

En 2018, une évaluation du risque d'introduction de la DNC en France soulignait l'importance de l'importation de vecteurs dans les camions transporteurs d'animaux, témoignant ainsi de la nécessité d'une désinsectisation de ces véhicules. Dans ce cas, il s'agirait principalement de la mouche des étables et non des tabanidés, insectes d'extérieur, qui ne survivent pas dans les habitations et les véhicules.

Des nodules cutanés en 48 heures

Après une période d'incubation variant de 7 à 28 jours, la DNC apparaît chez un certain pourcentage du troupeau (plus de 50 % des animaux lors d'une première apparition de la maladie dans un pays donné). La maladie débute sous une forme aiguë par une hyperthermie (qui peut dépasser 41 °C) avec un jetage oculo-nasal et une baisse marquée de la production lactée chez les vaches en lactation.

Très rapidement, en 48 heures, des nodules cutanés de diamètre variant de 2 à 5 cm apparaissent sur le corps (tête, cou, membres, mamelle, région périnéale...) (voir photos). Il s'agit de papules évoluant vers des vésiculo-pustules pouvant toucher les tissus sous-cutanés et qui se dessèchent en formant une croûte qui se détache en laissant une plaie nécrotique en forme de cône caractéristique qui nécessitera plusieurs semaines pour cicatriser (s'il n'y a pas de complication de myiase).

Le tropisme du LSDV pour les épithéliums ne se limite pas à la peau avec l'atteinte de la bouche, des yeux (kératite), de la trachée, des poumons, du tractus digestif, des pieds, de l'appareil génital (avortement, infertilité)...

Les animaux se déplacent difficilement et s'amaigrissent. Les ganglions sont hypertrophiés. Le taux de mortalité, généralement inférieur à 10 %, varie de 1 à 5 %.

Il n'existe pas de forme chronique de la maladie avec des porteurs latents de LSDV mais plutôt des séquelles de la forme aiguë du fait de la persistance des lésions cutanées.

Enfin, si les aspects cliniques de la DNC sont observés sur une partie du troupeau, certains animaux peuvent être porteurs asymptomatiques du virus (affection subclinique ou incubation). Ils peuvent contaminer d'autres animaux, même si leur charge virale sera plus faible dans les tissus cutanés. C'est pourquoi l'abattage sélectif des animaux visiblement non atteints cliniquement est une erreur.

Le diagnostic différentiel doit être réalisé avec d'autres affections cutanées : la pseudo-dermatose nodulaire due à l'herpèsvirus BHV2, la leucose cutanée, deux parapoxviroses (stomatite papuleuse bovine et pseudocowpox), le cowpox, la dermatophilose, la démodécie, la besnoitiose, l'hypodermose, la photosensibilisation, un urticaire, une tuberculose cutanée et l'onchocerchose.

Le diagnostic de laboratoire est réalisé au laboratoire national de référence (LNR) au Cirad de Montpellier à partir de prélèvements cutanés, salivaires et sanguins. La PCR en temps réel permet de différencier le LSDV des autres Capripoxvirus. Ce test est plus rapide que la recherche des anticorps spécifiques par un test de séroneutralisation.

Moyens de prévention et de lutte

Mesures d'urgence lors de l'apparition d'un premier foyer en pays indemne

La DNC étant classée en droit européen dans les catégories ADE, les mesures d'urgence doivent être prises avec l'objectif d'une éradication immédiate car la France relève de la catégorie A (premier foyer dans un pays indemne). Ainsi, toute suspicion entraîne une suspension immédiate des mouvements d'animaux et la réalisation de prélèvements.

La confirmation de l'infection provoque la mise en place des mesures suivantes : dépeuplement de tous les bovins du foyer infecté, nettoyage, désinfection et désinsectisation du site d'élevage et du matériel (dont les véhicules), zone réglementée instaurée autour du foyer par arrêté préfectoral (zones de surveillance et de protection dans un rayon de 50 km et 20 km respectivement).

Lutte contre les vecteurs ou les sites pouvant être contaminés

Une désinsectisation ciblant notamment les stomoxes et les tabanidés doit permettre d'éviter la principale cause de propagation du LSDV dans les zones réglementées, qu'il s'agisse des habitations et des véhicules ou des animaux en pâture mais elle ne peut être efficace à 100 % car il importe qu'elle soit raisonnée pour éviter de nuire à l'apiculture.

Après la période particulièrement chaude dans la région savoyarde touchée au moment de l'apparition des quatre premiers cas, le refroidissement climatique important que nous y observons depuis le 7 juillet pourra-t-il limiter une vectorisation notamment par les taons ?

Il faut réduire au maximum les gîtes larvaires de ces insectes (paille humide mélangée ou non aux déjections animales, croûtes autour des fosses à lisier, dans les box et sur le matériel agricole...). La possibilité d'une persistance du virus dans l'environnement (croûtes, tiques...) doit amener à une surveillance constante pendant les premières semaines et au maintien de la propreté du bâtiment et de ses abords.

Vaccination pour stopper la propagation de l'infection

La proximité géographique de cas de DNC déclarés en Italie peu de jours avant le cas savoyard témoigne de la nécessité de stopper la propagation de la maladie par l'emploi de vaccins atténués homologues, maintenant sans risque de provoquer une maladie, seuls vaccins considérés comme efficaces, qu'il s'agisse d'une zone endémique ou nouvellement infectée.

L'immunité protectrice (humorale et cellulaire) s'instaure en deux semaines environ et peut diminuer l'impact de la maladie. De nouvelles générations de vaccins contre la DNC (vaccins « DIVA », plurivalents, à ARN messager...) sont également envisagés dans le futur.

Conclusion

Si les vecteurs sont principalement responsables d'une propagation à courte distance lors de l'apparition de la maladie, celle-ci peut se propager par la suite sur de plus longues distances par le transport commercial d'animaux et/ou de leurs vecteurs infectés, la possibilité d'un transport sur une longue distance par le vent ne pouvant pas être écarté.

Le contrôle du commerce des animaux et des insectes dans les camions de transport d'animaux constitue la mesure la plus appropriée pour limiter ou prévenir la (ré)émergence de la DNC. La vaccination représente le moyen le plus apte à stopper la progression du virus lors de l'apparition ou de la réapparition de la maladie dans une zone géographique qui était indemne.■