Connaissez-vous l'Ipbes, le Giec de la biodiversité ?

Hélène Soubelet

Vétérinaire, directrice générale de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB).

Création de l'Ipbes

En 1992, au sommet de la terre de Rio de Janeiro, les États ont adopté trois conventions pour protéger l'environnement. La première sur les changements climatiques, la seconde sur la biodiversité et la dernière pour lutter contre la désertification. À l'époque, le Giec existait déjà, ce regroupement de scientifiques créé en 1988 produisait des synthèses des connaissances sur le climat et alertait déjà les États et l'opinion publique sur la gravité des crises à venir. Ses travaux ont alimenté les négociations de la convention climat. Mais les deux autres conventions n'avaient pas de structures équivalentes. La France a été très active dans le processus qui a amené à la création du « Giec de la biodiversité » : la plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, Ipbes. Le discours de Jacques Chirac « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », en ouverture du sommet de la terre de Johannesburg en septembre 2002, a été déterminant pour la prise de conscience et l'adhésion des États.

Mais tout accord international nécessite du temps. Ce n'est qu'en juin 2010, que les États membres de l'ONU ont adopté le document final de Busan qui stipulait qu'« une plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques devrait être créée ». Le processus touchait à sa fin : deux ans après, le 21 avril 2012, 94 États adoptaient la résolution constitutive de l'Ipbes à Panama.

Afin qu'elle puisse conserver son indépendance, l'Ipbes n'a pas été édifiée comme un organisme des Nations Unies. Basé à Bonn, en Allemagne, le programme des Nations Unies pour l'environnement en assure néanmoins le secrétariat qui est seul responsable devant la Plénière des États.

Le nombre des États membres de l'Ipbes n'a cessé de croître à mesure que l'impact de l'Ipbes s'est accru pour atteindre 147 membres en 2024.

Objectifs de l'Ipbes

L'objectif de la plate-forme est de renforcer l'interface science politique en matière de biodiversité et de services écosystémiques en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, du bien-être humain à long terme et du développement durable.

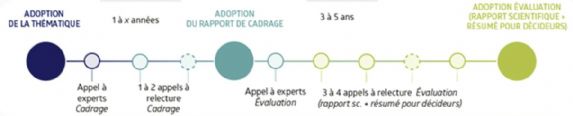

Il n'est en effet pas simple d'expliquer ce qu'est la biodiversité et pourquoi il est crucial de s'en préoccuper. L'Ipbes produit des évaluations scientifiques objectives sur l'état des connaissances académiques et non académiques sur la biodiversité, les écosystèmes et leurs bénéfices pour les humains, ainsi que des outils et méthodes pour protéger et utiliser de manière durable les ressources naturelles vitales. Depuis sa création, plus de 1000 experts et expertes du monde entier ont participé aux travaux. De leur cadrage à leur approbation, il peut s'écouler de 4 à 6 ans, voire plus (Figure 1).

Figure 1 : processus d'adoption d'une évaluation de l'Ipbes.

Crédits : FRB

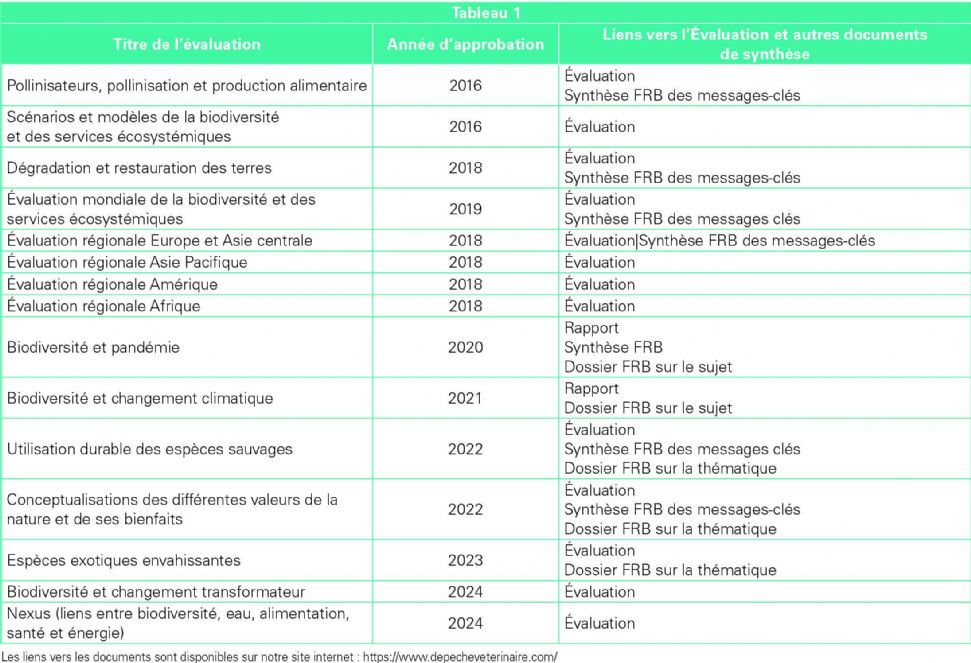

Les deux premières évaluations de l'Ipbes ont été publiées en 2016 et, depuis, 11 évaluations ont été adoptées par les États et 2 rapports de groupes de travail, dont un avec le Giec sur le climat, ont été produits (Tableau 1).

Quatre autres évaluations sont en cours : les impacts et dépendances des entreprises vis-à-vis de la biodiversité (attendue en 2025), les systèmes de suivi (monitoring) de la biodiversité (attendue en 2026), la planification spatiale (attendue en 2027) et la seconde évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques (attendue en 2028).

Particularité de l'Ipbes par rapport au Giec

Les processus des deux plates-formes sont sensiblement les mêmes, avec la production d'évaluations, dont un résumé pour décideurs, validé ligne à ligne par les États pendant les assemblées plénières. La méthodologie de l'Ipbes a la particularité d'intégrer, à égalité dans la génération de connaissance, à la fois des savoirs scientifiques, des savoirs locaux et sectoriels et des connaissances des peuples indigènes et communautés locales qui ont une grande importance à l'Ipbes.

Quels sont les grands messages de l'Ipbes ?

L'évaluation qui a incontestablement fait sortir l'Ipbes de l'ombre est l'évaluation mondiale adoptée en 2019. L'ampleur de la mobilisation scientifique a été sans précédent : plus de 145 experts de 50 pays, assistés de plus de 300 relecteurs, ont analysé plus de 15 000 références scientifiques, sources gouvernementales et savoirs autochtones et locaux pour produire un rapport de plus de 1000 pages sur l'état, les tendances, les pressions anthropiques et les solutions pour stopper l'érosion de la biodiversité.

La pandémie Covid 19 a également accéléré la prise de conscience autour des enjeux de biodiversité, mais le grand avantage des travaux de l'Ipbes, c'est de regrouper les preuves scientifiques qui permettent de comprendre les impacts anthropiques et identifier les solutions qui s'offrent à nous pour les réduire.

Selon ces travaux, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées par les activités humaines et le rythme d'extinction est 100 à 1000 fois plus rapide que dans les 5 grandes extinctions précédentes et supérieur à tout ce qui a été documenté ces 10 derniers millions d'années.

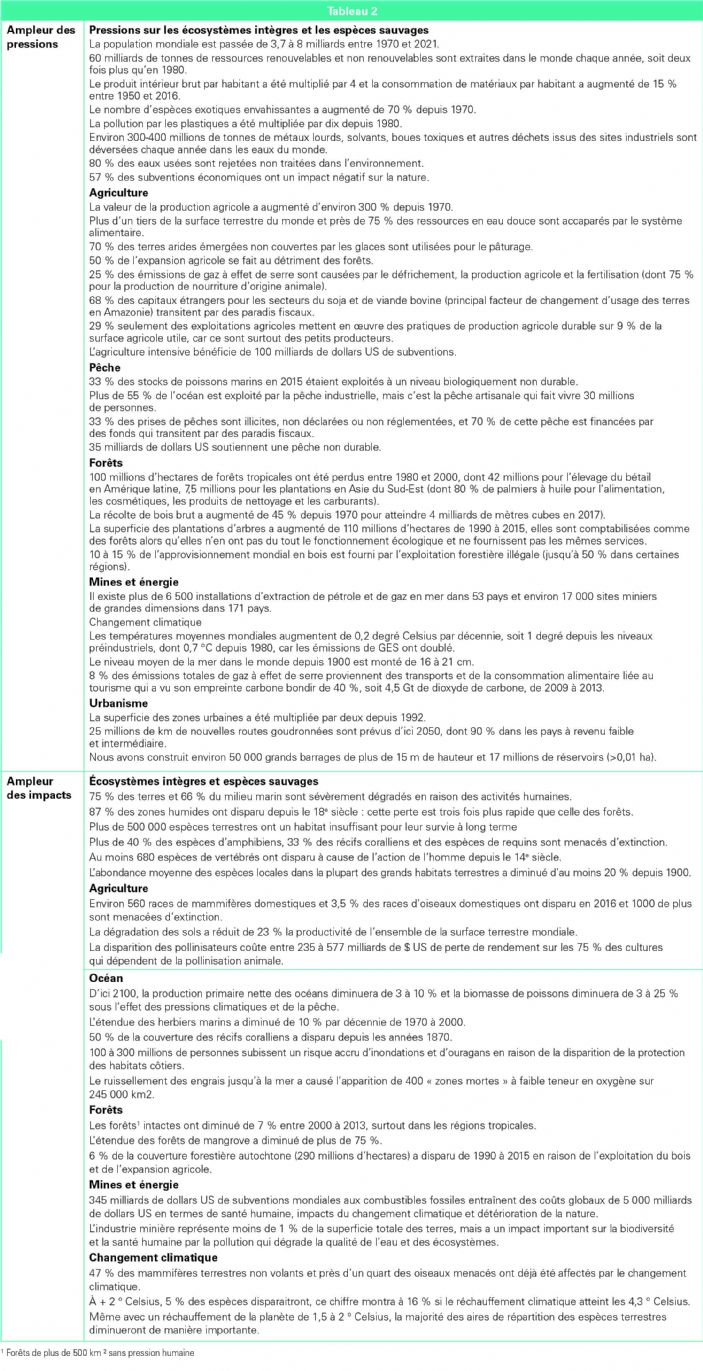

Nous sommes face à un phénomène auquel l'humanité n'a jamais été confrontée. Quelle en est l'ampleur et quelles en seront les conséquences ? La science commence à les percevoir et de nombreuses preuves s'accumulent sur les liens entre la perte de biodiversité, la santé humaine et l'économie (Tableau 2), même si les lacunes sont encore importantes.

Quelles sont les conséquences de la perte de biodiversité ?

Les conséquences futures du déclin seraient dramatiques. 80 % des objectifs de développement durable ne seront pas atteints si les tendances négatives actuelles se poursuivent, en particulier ceux liés à la pauvreté, la faim, la santé, l'eau, les villes, le climat, les océans et les sols. La perte de biodiversité est donc non seulement un problème environnemental, mais aussi un enjeu lié au développement, à l'économie, la sécurité, la société et l'éthique.

La biodiversité est un filet de sécurité sur le point de rompre. Les contributions de la nature aux humains se dégradent, par exemple, la capacité à stocker du carbone pour atténuer le changement climatique, la capacité à polliniser nos cultures, à créer du sol, à épurer l'air et l'eau, à réguler les émergences de pathogènes et les épidémies qui en découlent. Tout étant interconnecté, il est important de comprendre les processus systémiques à l'oeuvre et les relations en chaînes dont les conséquences peuvent être catastrophiques (Tableau 2).

En raison de l'exploitation accrue de la nature, le PIB moyen par habitant au niveau mondial a augmenté, mais cet indicateur n'est pas très représentatif, car il masque d'énormes disparités (la richesse s'est concentrée sur un très petit nombre de personnes et les inégalités se sont creusées). Le PIB par habitant dans les pays à revenu élevé est deux fois plus élevé que celui des pays à faible revenu. Par ailleurs, de nombreux autres indicateurs clés pour le bien-être humain, comme le carbone organique du sol et la diversité des pollinisateurs, ont diminué, ce qui indique que les gains en contributions matérielles ne sont souvent pas durables. Nous sommes probablement en train de détruire les fondements de notre économie, de nos moyens de subsistance et de la qualité de vie dans le monde entier.

Comment sortir de la spirale de destruction ?

L'Ipbes démontre en effet au fil de ses évaluations que les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs mondiaux à cause de l'intensification du changement d'usage des terres, de l'exploitation directe des espèces vivantes et du changement climatique. Les réponses actuelles sont insuffisantes, en particulier les efforts de protection et de restauration de la biodiversité, mais un important message récurrent de l'Ipbes est qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous mettons en oeuvre un changement transformateur*[1] de nos économies, de la société, de la politique et de la technologie dès maintenant et à tous les niveaux, du local au Mondial, du public au privé.

En 2019, l'évaluation mondiale a décrypté les impacts probables de six scénarios allant de la « concurrence régionale » à la « durabilité globale » en passant par le « maintien du statu quo », sur la biodiversité et les services écosystémiques d'ici à 2050.

La conclusion est que les scénarios ne comprenant pas de changement transformateur échouent à inverser les tendances négatives pour la nature, les fonctions des écosystèmes, et que l'humanité souffrira de la perte des services écosystémiques jusque-là obtenus gratuitement d'écosystèmes intègres.

L'évaluation de 2004 sur les changements transformateurs indique qu'il est nécessaire de modifier les pratiques, les structures et les visions.

Changer les pratiques

L'Ipbes identifie 5 principaux facteurs de pression sur lesquels nous pouvons agir pour protéger la biodiversité. Ils sont, par ordre d'importance :

(1) les changements d'usage des terres et de l'océan,

(2) l'exploitation directe des ressources naturelles,

(3) le changement climatique,

(4) la pollution,

(5) les espèces exotiques envahissantes.

L'Ipbes travaille aussi aux solutions et aux trajectoires pour les secteurs les plus impactants, comme l'agriculture, la foresterie, les activités maritimes et marines, l'urbanisme, l'énergie et la finance.

Le rapport Nexus, publié en 2024, décrypte les interconnexions entre plusieurs enjeux pour les sociétés humaines que sont l'alimentation, la santé, le changement climatique, la biodiversité et l'eau.

Changer les structures

Les causes directes d'extinctions sont aggravées par des facteurs indirects en raison des interactions complexes entre les changements démographiques et économiques, ainsi que les valeurs sociales et la dégradation de la nature. Les principaux facteurs indirects de destruction du vivant sont l'innovation technologique qui accélère la destruction, la gouvernance qui maintient le statu quo, la démographie humaine, la consommation par habitant et le découplage entre production et consommation qui éloigne le consommateur de ses impacts et donc du sentiment de responsabilité. S'attaquer à ces facteurs indirects nécessite de changer nos institutions, nos modes de gouvernance, notre économie. C'est ce que l'Ipbes qualifie de « structures ».

La réforme des systèmes financiers et économiques mondiaux, en particulier, est un facteur clé de la durabilité. Mais un des problèmes identifiés est que, si le changement transformateur représente un meilleur compromis global pour l'humanité, certains États, ou certains acteurs, seront les perdants du système et s'opposeront fortement au changement. C'est un des freins principaux à surmonter, d'autant que, pour l'instant, ces parties prenantes sont les gagnantes d'un système qui favorise les gains à court terme et la concentration des richesses.

Changer les visions

Le rapport sur les différentes valeurs de la nature, publié en 2022, met l'accent sur le fait que, si nous persistons à ne promouvoir que les valeurs d'usage et les visions économiques, c'est-à-dire priorisant l'exploitation du vivant comme base de nos sociétés, nous ne préserverons pas la biodiversité, qui continuera à s'effondrer et nous favoriserons au contraire les catastrophes naturelles, la perte de services écosystémiques ainsi que l'iniquité, l'injustice et les inégalités de chances, de revenus et d'accès aux contributions de la nature.

25 % de la surface de la Terre sont détenus et gérés par les peuples autochtones. Ces zones comprennent environ 35 % des aires protégées et environ 35 % de ces terres n'ont jusqu'ici subi que très peu d'intervention humaine. La biodiversité est également soumise à des pressions dans ces zones, mais se dégrade en général moins rapidement que dans les zones soumises à l'économie de marché. De plus les populations autochtones habitent les zones qui devraient subir des effets négatifs importants en matière de changement climatique. Leurs savoirs, connaissances, visions et valeurs sont rarement pris en compte dans les décisions nationales ou mondiales, alors que leur compréhension de grandes régions et écosystèmes, ainsi que du développement futur qu'ils souhaitent, peuvent permettre de changer nos propres visions d'un monde juste et équitable. La participation des peuples autochtones et des communautés locales à la gouvernance environnementale améliore leur qualité de vie et permet la conservation, la restauration et l'utilisation durable de la nature, au bénéfice de tous. Ce processus nécessite la reconnaissance de leurs droits fonciers et des droits d'accès et du partage juste et équitable des ressources naturelles.

Options politiques en fonction des filières

L'Ipbes propose des actions et des trajectoires pour préserver le capital naturel et les services écosystémiques pour les générations futures.

L'agriculture peut assurer à la fois la sécurité alimentaire, le maintien des espèces et des écosystèmes et les fonctions écologiques à la base des services écosystémiques. Plusieurs solutions sont décrites comme l'agroécologie, la restauration de la multifonctionnalité des écosystèmes, la gestion intégrée intersectorielle des paysages et des bassins versants, la conservation de la diversité génétique, des variétés, des cultivars, des races et des espèces locales. Par ailleurs, la responsabilisation de tous les acteurs du système alimentaire (producteurs, secteur public, société civile et consommateurs) peut être obtenue plus facilement grâce à la transparence des marchés, à l'amélioration de la distribution, à la revitalisation des économies locales, à la réforme des chaînes d'approvisionnement et à la réduction du gaspillage alimentaire.

Une pêche durable peut restaurer les espèces sauvages et les écosystèmes marins par la gestion écosystémique des pêches, les quotas, les aires marines protégées, la protection des zones de grande biodiversité marine, la réduction de la pollution et une étroite collaboration entre les producteurs et les consommateurs.

Pour préserver les écosystèmes d'eau douce, les options politiques incluent une planification intégrée du paysage à différentes échelles, la promotion de pratiques réduisant l'érosion des sols, la sédimentation, le ruissellement et augmentant le stockage de l'eau, les investissements dans des projets hydriques ayant des critères de durabilité clairs, la lutte contre la fragmentation des écosystèmes d'eau douce et surtout une gouvernance et une gestion de l'eau inclusive, intégrée et collaborative permettant de prendre des décisions plus équitables.

Pour les zones urbaines, la prise en compte de la biodiversité inclue la promotion de solutions basées sur la nature, l'amélioration de l'accès aux espaces verts et à un environnement sain pour les communautés à faibles revenus, la production et la consommation durable, la restauration des connectivités écologiques et la priorité aux espèces locales.

Conclusion

Les travaux de l'Ipbes, co-produits par des milliers de chercheurs et d'experts, et validés politiquement via les résumés pour décideurs, constituent un socle scientifique solide présentant les connaissances et les options stratégiques pour les acteurs publics et privés. C'est un travail qui n'a pas son équivalent sur la biodiversité et qui mérite d'être valorisé. Il permet à la fois de prendre connaissance, de comprendre et d'agir.

* changement profond et fondamental à l'échelle d'un système, qui prend en considération les facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris en termes de paradigmes, objectifs et valeurs.